国会活動

2025.4.17 環境委員会「ハンターに丸投げの国〜撃ちやすくしました〜」

2025年04月17日

- カテゴリ

○山本太郎君

れいわ新選組、山本太郎です。

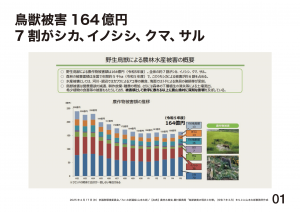

野生鳥獣による農作物の被害額は、平成22年の239億円よりは下がってきていますが、高止まりが続き、令和5年では164億円、令和に入ってからでは最大の被害額。

資料①。

- 資料①

被害全体の約7割がシカ、イノシシ、クマ、サルによるもの。

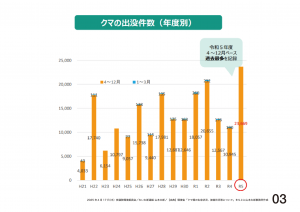

資料②、③。

- 資料②

- 資料③

クマ類の出没件数は近年1万数千件から2万件前後で推移。

2023年4月〜12月のクマ出没件数は2万3669件、過去最多を記録。

市街地への流入も問題に。

環境大臣、この状況に対処することには抜本的な対策が必要だと考えますか。

「はい」か「いいえ」で結構です。お答えください。

○国務大臣(浅尾慶一郎君)

今回審議をいただいております法案においては、人里にクマやあるいはイノシシが出てきた場合に銃猟ができるようになるということで、そうした対策に取り組んでいるものと承知をしております。

○山本太郎君

抜本的な解決という部分ではないと、今回の改正はということだと思うんですね。

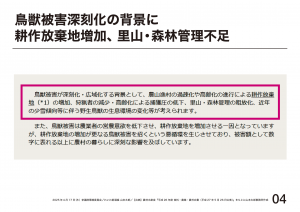

鳥獣被害の拡大、広域化の原因については政府もちゃんと理解していて、

資料④。

- 資料④

例えば10年前、平成26年度食料・農業・農村白書で既に鳥獣被害拡大の原因を指摘。

農山村の過疎化や耕作放棄地の増加、狩猟者の減少や高齢化、里山や森林管理ができていないことなどが主な原因として指摘されていると。

問題は、これら根本原因を解決するためにどのような政策を打ち、その実効性を保障するためにどれだけのリソースを投入してきたかということです。

環境大臣、今回の鳥獣保護管理法改正で根本原因に対処できるとお考えになりますか。

○国務大臣(浅尾慶一郎君)

今回の鳥獣保護管理法の改正というのは、今、私が申し上げましたように、市街地において一定の条件の下で銃猟ができるという法案であります。

また、あわせて、先ほど来答弁しておりますように、人とクマとのすみ分け、こういったこともすることによって対策を打っていくものと承知をしております。

○山本太郎君

今回の改正とこれまでのもので根本原因に対処できるとお考えであるということでいいですか。「イエス」か「ノー」かで。

○国務大臣(浅尾慶一郎君)

繰り返しになりますが、人とクマとのすみ分けということについてはこれまでも取り組んでまいりましたし、これからも取り組んでまいります。

○山本太郎君

お答えになりません。

市街地の周辺に耕作放棄地が増え、自然と人間の生活圏の間にあった里山や森林が管理なしに放置されることで野生鳥獣の活動領域が拡大し、そのまま市街地にも流入するようになった。

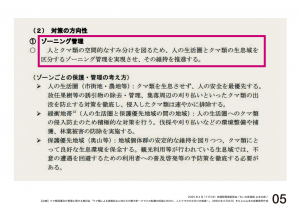

農水省も10年以上前から指摘し、環境省としてもクマなどの野生鳥獣の活動領域と人間の生活圏の間にバッファーゾーンを設ける対策を提案していると。

資料⑤。

- 資料⑤

例えば、環境省のクマ類保護及び管理に関する検討会が取りまとめた対策方針、令和6年2月では、人とクマ類の空間的なすみ分けを図るため、人の生活圏とクマ類の生息域を区分するゾーニング管理を実現させ、その維持を推進すると方針示しております。

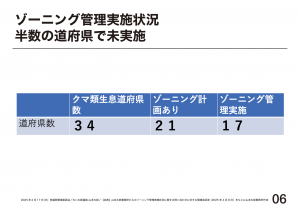

資料⑥。

- 資料⑥

現状、クマ類が生息する地域のどれくらいの都道府県でこのようなゾーニング管理が計画に盛り込まれ、実際に運用されていますか。

○政府参考人(植田明浩君)

お答えをいたします。

クマは34都道府県で生息しておりまして、そのうち22道府県が特定計画を作成しており、そのうちゾーニング管理が記載されているのは21道府県、ゾーニング管理を実施しているのは17道府県となっております。

○山本太郎君

クマ類が生息する34道府県のうち、ゾーニング管理を実施しているのはその半分の17道府県のみ。

さらには、ゾーニング管理を実施している県でも各財源や人員不足の問題が制約となって、十分な対策が講じられていない実態が見えております。

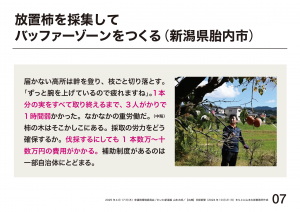

資料⑦。

- 資料⑦

例えば新潟県胎内市では、NPOがクマを呼び寄せる放置された柿の採取に取り組んでいると。

同NPOの代表者によれば、木1本分の実を取り終えるのに3人がかりで1時間弱かかる。木を伐採するにも1本数万円〜数十万円の費用が必要だが、補助制度があるのは一部自治体に限られると。

資料⑧。

- 資料⑧

秋田市農地森林整備課の担当者は、クマが人里に近づかないよう草刈りを実施している。

ただ、学校周辺や人身被害が起きたところが中心。

人手や予算の問題もあり、より広い範囲で行うのは難しい。

資料⑨。

- 資料⑨

東京農工大学大学院小池教授は、長野県軽井沢での緩衝地帯の取り組みを好事例として紹介しつつ、予算や人員の足りない自治体では難しいと指摘する。

きめ細かい分だけお金もかかり、クマ対策をできる人材も用意しなければならないので、そこまで野生動物にお金をかけられない自治体も少なくないという現実もあります。

そもそもどの地域にどのぐらいの数のクマが生息していてどのような行動範囲で活動しているのかなど、基本的な科学調査を行わない限り、実効性のあるバッファーゾーンの構築や運用はできません。捕獲を強化するにしても、対象地域のクマ類の生体数を正確に把握していなければ適切な数の捕獲、管理はできない。しかし、全ての都道府県で定期的に十分な規模での生息状況調査が行われているわけでありません。

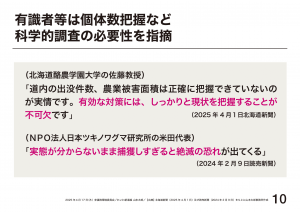

資料⑩。

- 資料⑩

このことは、多くの専門家や自然保護団体が指摘してきました。

個体数の調査はこれまで都道府県が独自に行っており、調査年度はまちまちというのが実態と言えます。

北海道酪農学園大学の教授は、道内の出没件数、農業被害面積は正確に把握できていないのが実情ですと、有効な対策にはしっかりと現状を把握することが不可欠ですとこれまでの調査の不足を指摘されています。

NPO法人日本ツキノワグマ研究所の代表は、実態が分からないまま捕獲し過ぎると絶滅のおそれが出てくるとも指摘。

これらバッファーゾーン構築やその前提ともなる科学的調査に十分な予算、人員は付けられているんでしょうか。環境省は、昨年4月16日、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律、鳥獣保護管理法の省令を改正。絶滅のおそれのある四国の個体群を除いて、クマ類を指定管理鳥獣に指定。

これによって、クマ対策に対しても令和6年度から指定管理鳥獣対策事業交付金が使えるようになった。予算は付けていますとおっしゃるんでしょう。

金額を確認させてください。

令和6年度指定管理鳥獣対策事業交付金のクマ、クマ対策の、クマだけ、クマ対策分についてお聞きします。

例として、近年、クマの市街地出没が問題となっている北海道。

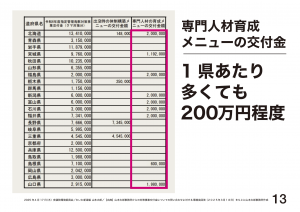

環境省、北海道に対して出没時の体制構築メニューの交付金額、専門人材の育成メニューの交付金額、それぞれいくら付けていらっしゃいますか。

○政府参考人(植田明浩君)

お答えをいたします。

環境省では、ご指摘の交付金により、令和6年度は北海道に対して出没時の体制構築メニューとして約15万円を交付しております。また、専門人材の育成メニューについては200万円を交付しております。

○山本太郎君

クマ出没時の体制構築に使える金額は、これは北海道全体でいいですよね、北海道全体で1年間15万円ですよ。北海道全体で1年間15万円。何回も言ってすみませんね。

環境大臣、これ、広大な北海道を考えて、1年間15万円でできるクマ出没時の体制構築ってどんなものでしょうね。

これ、率直に言ってあまりにも足りなさ過ぎると思うんですけど、そう思いません?

○国務大臣(浅尾慶一郎君)

出没時の対策ということについては、それぞれ様々な要望も含めて対応をしているものというふうに考えておりまして、今のところ、それぞれの要望に対しては満額交付をしているものというふうに承知をしております。

○山本太郎君

北海道全体で15万円でいいと、自治体からこれは要求があったということなんですか。

それは、それも当然、金額というのは15万円程度しか出せないかもしれないというようなやり取りがあった後なんじゃないんですか。違うんですか。

15万円という金額が向こうからぴたっと出てきたということですか。「イエス」か「ノー」かでお答えください。

○政府参考人(植田明浩君)

お答えをいたします。

実は、この交付金の対象にクマが含まれるようになりましたのは昨年夏からでございます。事業検討に要する時間、事業の実施時期等を踏まえまして、年度内で実施可能でありました事業について、北海道においても精査の上、要望されたものと思われます。

○山本太郎君

環境省自体が非常に予算という意味では、私は、何だろうな、差別されていると思っているんです。ちゃんと予算付けてもらっていないと思っている。そういうことは当然、市町も分かっているわけですよね。自治体も分かっているわけですよ、環境省にいくら言ったって出てくる金額知れているだろうなと。15万円でとてもじゃないけど、これ北海道全体で手当てなんて無理ですよ。

資料⑬。

- 資料⑬

人手不足が指摘される中、クマ対策の専門人材の育成に北海道全体で1年間で200万円だけ。これ、200万円で専門人材、これ雇えますか。一人雇うことも不可能ですよ、これ。

環境省は、先ほどのクマ対策方針でゾーン管理のような高度な生態系管理を求めながらも、そのための予算や人員の増強にお金を出すことは頑なに私は渋ってきていると。金がないんだから出せないということかもしれないけれども、私は渋ってきているという部分もあるんだろうなと思うんです。

そのことが鳥獣流入防止であったりとか農産物の被害防止を含む生態系管理のための人的リソースの減少をこれ逆に言ったら加速させてしまっている、これを認識させなきゃいけないんじゃないかなと思うんです。

これ、「都道府県における鳥獣の保護及び管理に関する専門的知見を有する職員の配置状況について(概要)」、令和6年4月1日現在に基づいて、1都道府県当たりの専門的知見を有する常勤職員の数は何人でしょうか。

○政府参考人(植田明浩君)

お答えをいたします。

全国の都道府県において、鳥獣保護管理に関する専門的知見を有する常勤職員数は169名と承知しておりまして、1都道府県当たりでは3.6名となります。

○山本太郎君

3.6人でこれどうやって対応していけというのかという話だと思うんですよ、鳥獣被害に対してね。

専門人材育成の必要性というのはもちろん十分にお認めなんですけれども、環境省の交付金としては1年間最大200万円しか予算を付けていない。

これ制度として人材育成、人材補強を支援する方針は示すけれども、実際に専門人材を雇えるように自治体に必要な財源を与えない、こういったことが、私、環境省の何か常套手段みたいになってしまっているんじゃないかな。

もちろん元々金がないからしようがないじゃないかということあるかもしれないけれども。結局、こういうことがいつもの方法ということになっていないかなというふうに思うんです。

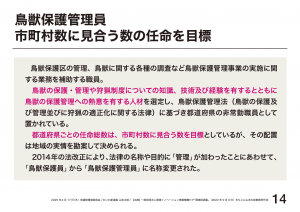

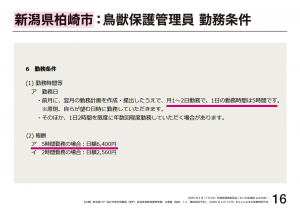

2014年成立の鳥獣保護管理法では、各自治体が鳥獣保護管理員を任用して対策を強化できるようになりました。

資料⑭。

- 資料⑭

この鳥獣保護管理員とは、鳥獣保護区の管理、鳥獣に関する各種の調査など鳥獣保護管理事業の実施に関する業務を補助する職員、鳥獣の保護管理や狩猟制度についての知識、技術及び経験を有するとともに鳥獣の保護管理への熱意を有する人材を選定し、都道府県の非常勤職員として置かれることになっている。

この鳥獣保護管理員は、法成立から、法が成立してから現在で約10年でどのくらい増えているんだろうかということなんですけど。

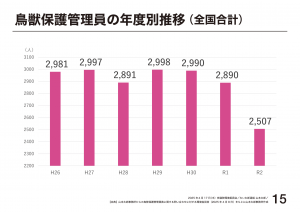

資料⑮。

- 資料⑮

平成26年度、全国で2981人であったのが、直近、数字で確認できる令和2年度では2507人に減少。

これ、そもそも鳥獣保護管理員を任用できるようになったといっても、正規のフルタイムという形での人員増強ではないんですよね。

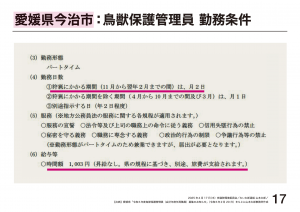

資料⑯、⑰。

- 資料⑯

- 資料⑰

例えば、新潟県では多くても月に2日勤務という契約で日額6400円。

愛媛県では時給約1000円などの条件。

これで自治体の人手不足、抜本的に解決できるはずもないんです。

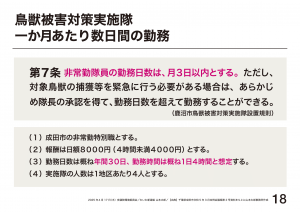

この鳥獣保護管理員とは別に、農水省所管の鳥獣被害防止特措法に基づき、市町村は捕獲、防護柵の設置といった実践的活動を担う鳥獣被害対策実施隊を設置することができるという話らしいんですけれども。

資料⑱。

- 資料⑱

しかし、この実施隊員、やはり任期付きの非常勤待遇で、隊員の勤務は月3日以内、年間30日などと限定する自治体もあると。

隊員自体の高齢化、なり手不足が問題になっている地域もある。

自治体の人手不足はやったふりだけの対策で、放置され続けてきたと私は言えると思います。

近年の鳥獣被害高止まりやクマ類出没件数の増加は、このような人員増強をケチってきた、お金をかけようとしない環境行政が引き起こしたものだと私は思っています。

環境大臣として、そういったご認識はありますか。

○国務大臣(浅尾慶一郎君)

適切に必要に応じて対処をしてまいったという認識を持っておりますので、そうした認識は持っておりません。

また、今、ご指摘ありました鳥獣保護管理員とかあるいは鳥獣被害対策実施隊という方々は、別の仕事を持っていただく中で大変地域の様々な活動に協力をいただいているものと認識をしております。

○山本太郎君

余ったお時間でちょっと許したときにお手伝いいただけませんかということで、この問題解決できるのかという話ですよ。

先ほど言ったとおり、3日間だけでいいんですとか、年30日で結構でございますということでこの鳥獣問題是正できるんですかいうたら、無理ですよ。

専門的人材であったりとか常勤でという形でしっかりと補強していくということを考えなきゃ。

先ほど、適切にというお答えをなさったけど、適切ではないからこのような状況、拡大を続けて、町出てくるやつを撃とうかという話になっているわけでしょ。

今回の法改正で、警察の命令がなくても市町村長の決定で市街地での発砲が可能になり、発砲になる物損などの責任をハンターではなく自治体が負うことになる。

これにより、ほぼボランティアで市街地に出没するクマなどに対峙する猟友会関係者の負担を軽減するものであると。

これは、科学的個体数調査やゾーニング策を十分に強化せず、市街地に出てきてしまったクマを撃ちやすくしますという事後処理の規制緩和にすぎないんですね。

一番必要な対策にはほとんどお金をかけず、撃ちやすくしました、ハンターの皆さん、よろしくお願いしますと言っているにすぎない。

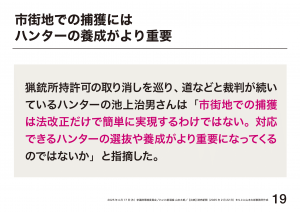

実際、今回の法改正については、猟友会関係者や専門家、根本的な問題点を指摘されていますよね。

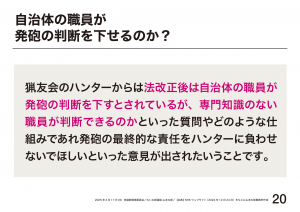

資料⑲。

- 資料⑲

市街地で発砲の責任を問われ、猟銃所持許可の取消しを受けた北海道のハンターの方。

市街地での捕獲は法改正だけで簡単に実現するわけではない。対応できるハンターの選抜や養成がより重要になってくるのではないかと指摘。

資料⑳。

- 資料⑳

昨年末、旭川市で開かれたヒグマの駆除についての会議では、猟友会のハンターからは、法改正後は自治体の職員が発砲の判断を下すとされているが、専門知識のない職員が判断できるのかといった質問も出た。

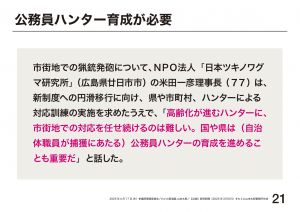

資料㉑。

- 資料㉑

先ほどの日本ツキノワグマ研究所の代表は、高齢化が進むハンターに市街地での対応を任せ続けるのは難しい、国や県は自治体職員が捕獲に当たる公務員ハンターの育成を進めることも重要だ。

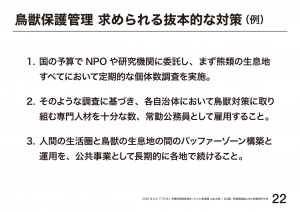

資料㉒。

- 資料㉒

駆除をしやすくするために制度を微修正するんじゃなくて、このような抜本的な対策をやってくださいというのを私からお願いをいたします。

まず、国の予算でNPOや研究機関に委託して、まず熊類の生息地全てにおいて定期的な個体数調査を実施すること。

そのような調査に基づいて、各自治体において鳥獣対策に取り組む専門人材を十分な数、公務員として雇用すること。

人間の生活圏と鳥獣の生息地の間のバッファーゾーン構築と運用を公共事業として長期的に各地で続けること。

以上を環境大臣に求めたいんですよ。

今、渡したペーパーに何か答えあります?

またちょっと趣旨の近い感じで全く的外れな答弁いただくのやめていただきたいんですよ。

こういった、今言ったような公共事業を地方で実施することで、雇用創出、経済効果も見込まれるんです。

これって石破総理が重視する地方創生ということの目玉政策にもなり得るんじゃないですかね。

これ、環境省として、効果を試算し、鳥獣問題の抜本的対策に取り組むためということで総理にご提案いただきたいんですよ。

ご提案いただけませんか。いかがでしょう。

○国務大臣(浅尾慶一郎君)

今、ご指摘いただいた点について、順番に回答をしてまいります。

1点目の個体数調査については、クマは地域ごとに生息数や生息状況が異なり、地域に応じた精度の高い情報を収集するためには、地域の実情に詳しい自治体が調査を行うことが有効であると考えており、環境省としては、ガイドラインによる技術的支援や交付金による財政支援に取り組んでまいります。

2点目の自治体における人材確保については、交付金による財政支援に加え、科学的、計画的な鳥獣の保護管理に関する毎年の研修会の開催や、大学等と連携した鳥獣保護管理に関する統一的な専門カリキュラムによる若手人材の育成支援等に取り組んでまいります。

また、3点目のバッファーゾーンの構築と運用については、関係省庁が連携して策定しているクマ被害対策施策パッケージに基づき、人の生活圏への出没防止のための追い払い、放任果樹等の誘引物の管理、緩衝帯の整備等への支援に取り組んでまいります。

引き続き、各地域で効果的かつ適切な鳥獣保護管理が行われるよう、自治体の声をよく伺いながら、環境省として必要な対策を進めてまいります。

○山本太郎君

それぞれの自治体にしっかりと調査してもらえるように交付金でもやっていきますよということですけど、これ、該当する自治体に対して十分な調査ができるだけの十分な予算って付いていないでしょう。付いているんだったらみんなやっているでしょう。

若手を育成していきますということに関しても、育成できていないじゃないですか。

どうしてですかといったら、先ほどのような雇用体系があるから。だから、お時間あるときに手伝ってもらえませんかという、心ある人しか呼べないわけですよ。

だから、何が足りないんですかといったら、圧倒的に予算が足りないんですよ。その現実が分かっていながら、効果的そして適切に、これまでのようにと言われても全く意味をなさない。

だから、次のステップに進まなきゃ駄目なんです。

私が今お願いしたようなことを地方創生の目玉としてもやりましょうよということを総理にお声掛けいただきたいんです。

次のペーパー要りませんから、後ろの人、余計なことしないでください。

総理にお話をいただけますか、この件。鳥獣問題、大変でしょう。人に被害あったら駄目でしょう。大臣、総理に直接言っていただけるかいただけないか。そのペーパーは必要ない。

○委員長(青山繁晴君)

時間が過ぎておりますので、お答えは簡潔に願います。

○国務大臣(浅尾慶一郎君)

1点補足をさせていただきますと、先ほどの15ページにありました資料で、令和元年〜令和2年に2890人から2507人に減っておりますが、そのうちの一部は地方公共団体において常勤の職員として代わっている者ということでありまして、実体上は多少は常勤の職員も増えているということも補足をさせていただきたいというふうに思います。

加えて、ご提案についてはしっかりと承ってまいりたいと思います。

○山本太郎君

ありがとうございます。

総理に伝えていただけるってことですよね。

○委員長(青山繁晴君)

はい、時間です。

○山本太郎君

大臣から時間って言わないでくださいよ

総理に伝えていただけるんですか?

質問に対して答えていただいてないので、それだけお願いします。

○委員長(青山繁晴君)

いや、もう時間が過ぎております。

○山本太郎君

質問に対して答えないってことを、ちゃんと仕切ってください。委員長。

○委員長(青山繁晴君)

今、委員長として仕切りました。時間が過ぎております。

○山本太郎君

終わってくださって結構です。

反対討論

○山本太郎君

れいわ新選組を代表し、本改正案について、原案、修正案共に反対の立場から討論いたします。

本改正案は、市街地に出てきたクマを撃つ際のルールを変えるだけ。

市街地に出てきたクマをハンターが撃つ際に警察の命令は要りませんよ、物損事故等に際しては市町村が責任を負いますよというルール変更。

市町村側が全ての責任を負う形になり、うまく機能するのか懸念されます。

危険な駆除作業を大した報酬も支払わずに猟友会関係者に丸投げする体制も見直そうとはしない。

何より、そもそもなぜクマの市街地流入が増えたのか。根本的な問題に対処する意図が全く感じられない内容の改正になっています。

環境省の有識者会議も、鳥獣被害増加の背景に耕作放棄地の拡大や里山保全の衰退を指摘。

そして、人間の居住地と山林の間にバッファーゾーンを構築するなどの取り組みの必要性も繰り返し指摘してきました。環境省は、そのような取り組みも支援している、予算を付けていると言うが、全く金額も人員も足りておりません。

なるべくお金をかけずに小手先の制度変更で済ませようとする環境行政を続けてきたから、鳥獣被害の拡大は止まらない。

この事実を直視し、鳥獣対策の最前線にいる自治体に常勤の専門職員の拡充や長期的な里山保全、耕作放棄地対策できるように十分な予算を付けるべきです。そのような自然環境保全事業を公共事業とし、各地で長期的に続けることで、地方での雇用創出、住民の定着にもつながる。地方創生を掲げるなら、真っ先にやるべき政策ではないでしょうか。

野党の修正案も、疲弊する地方の財源や人員不足に直球で手を打つものではなく、用語の変更を求めるだけになっていることが非常に残念です。

附帯決議には、鳥獣管理に関わる人材の育成、確保、バッファーゾーン構築に係る予算確保を求める項目はあります。

しかし、残念ながら、附帯決議に盛り込むだけでは実効性のある政策変更は全く期待できない。野党第一党は、本来、これら附帯決議の項目を法律本体に盛り込む修正案を出すべきだと思います。

残念ながら、与党も野党も、なるべくお金をかけないで、やっているふりのできる政策で落としどころを探る、そんな癖がしみ込んでしまっている。この姿勢では、問題の是正どころか、一歩前進も難しい。

以上の理由から、本案、修正案、附帯決議、全てに反対いたします。

最新の記事

- 2025.4.17 環境委員会「ハンターに丸投げの国〜撃ちやすくしました〜」

- 2025.4.16 憲法審査会「緊急事態条項? 改憲派はググれカス 公文式に行け!」

- 2025.4.15 環境委員会「切り捨てるな!借金まで背負わせるのか」

- 2025.4.11 東日本大震災復興特別委員会「やらかしまくりの東電と、ちょろい規制委員会」

- 2025.4.2 憲法審査会「今ある憲法を守れ、話はそれからだ」

カテゴリ

- PCSC協定

- SPEEDI

- もんじゅ

- グローバー勧告

- サイバー

- テロ関連

- マイナンバー

- ロスジェネ

- 予算委員会

- 健康・医療戦略推進法

- 内閣委員会

- 原子力委員会設置法

- 国家公務員法の一部を改正する法律

- 国家戦略特区法

- 天下り

- 奨学金

- 子宮頸がんワクチン

- 小児甲状腺がん

- 川内原発

- 年次改革要望書

- 放射性物質拡散シミュレーション

- 新型コロナウイルス感染症

- 日米原子力協定

- 東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会

- 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律

- 水素エネルギー

- 汚染水対策

- 法科大学院

- 特定秘密保護法

- 独立行政法人通則法の一部を改正する法律

- 総合科学技術・イノベーション会議に関する内閣府設置法の一部を改正する法律

- 被ばく問題

- 規制基準

- 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律

過去ログ

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年10月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2017年12月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年7月

- 過去記事一覧