国会活動

2024.6.4 環境委員会「進まない復興、把握すらしていない国」

2024年06月04日

- カテゴリ

○山本太郎君

れいわ新選組、山本太郎です。

5月31日、新潟の水俣の式典には大臣は出席できなかった。これは国会会期中であるということが理由ですよね。済みません、読まないでください。イエスかノーかでお願いします。

○国務大臣(伊藤信太郎君)

お答え申し上げます。

国会会期中であり、その日は閣議を始めとして官邸で4つの閣僚級会議があり、ほかの公務もありました。

○山本太郎君

閣議があったというのは、これ本会議の前に行われるので、午前中、本会議始まる前に終わっているんですね。

だから、参議院だったら10時から始まる。で、10分で終わったんです、金曜日。国会日程とバッティングということなので、委員会ということを考えてみると、衆参でも環境委員会は開かれていない、ほかの開かれている委員会でも大臣は呼ばれていない、そういう話なんです。

何かしら政府系の会議があったからということかもしれないんですけれども、基本的に国会日程とバッティングということを考えて、行けないかもしれないということを言っていたんですね。

国会日程とはバッティングしていないんですよ、何かしらの会議でとおっしゃるけど。

でも、その会議よりも、やはりこれだけの大失態を犯した、つまりは環境省の原点であるというその部分をこれは汚してしまったような案件なんですね。

それに関連することで、この新潟の方々にもしっかりとお話を伺うという場をやはり設けるべきであったと。

国会日程とバッティングしているのであるならば、それは致し方ないことだけれども、国会とは関係がないんですよ、逆に言ったら。

逆に言ったら、そういうことを言い訳にしながら、そういう被害者の方々とお会いするというのを飛ばしてしまって、政務官に行かせたと。

結果どうだったかといったら、政務官の言葉じゃなくて大臣の言葉を直接欲しかったと、伝書鳩要らないという話なんですよ。そういうことなんですね。

なので、もう終わったことは仕方がないんですけれども、7月、これは被害者の方々にお話をしっかりと聞くということなんですよね、7月に、夏頃に、違いましたっけ、そうですよね。

先ほど山下委員の方からもありましたけれども、これは1回ということではなく、やはり何度も重ねて誠実にお話を、やはり時間をたっぷり取って聞いていただきたい。そういうことでよろしいでしょうか、そのつもりがあるということでよろしいですか。一番最後の部分、時間をたくさん取って、1回で終わらすのではなくて、何度も足を運んで対話を重ねるという、大臣に気概があるということで確認させていただいてよろしいでしょうか。一言でお願いします。

○国務大臣(伊藤信太郎君)

前段のことについてももう少しご説明申し上げたいと思いますけれども、その日は、閣議のほか、能登半島地震復旧、ああ、復興、復旧本部など、私が発言する閣僚会議が夕方までありました。全部で5つあったわけでございます。ですから、国会日程というご説明を申し上げましたけれども、国会日程を含む公務ということでございますので、大臣の公務というのは外せませんので、物理的に、私自身は行きたかったわけですけれども行けなかったということをご説明申し上げたいと思います。委員会がなければ国会日程がないというわけではないということでございます。それから、2つ目のご下問でございますけれども、私も含め、政務三役、また審議官を含め、環境省が力を合わせて累次の話合い、懇談に臨むということでございます。

○山本太郎君

苦しまれている方々に対してしっかりと声を聞き、それを前に進めるというのが環境省であるという信頼を、ぜひこれはもう一度取り戻していただきたいというふうに思います。苦しまれている方々はほかにもたくさんいらっしゃいます。

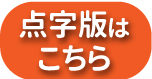

資料の①。

- 資料①

5月31日時点、奥能登の水道復旧率、輪島で93.5%、珠洲で77.6%。これは家の蛇口から水が出る割合ではありません。

国交省、珠洲市の宅地内漏水の件数、現時点で把握できていますか。これ、できているかできていないか、一言でください。細かい説明要りません。

○政府参考人(松原英憲君)

できておりません。

○山本太郎君

ありがとうございます。

水道メーターを見ながらとかということで、ちょっと徐々には知っていくというような方向にはあるんですけれども、全然これ間に合っていないんですよ。

今、把握されていないということでした。3月25日に予算委員会で同じ質問をしました。そのときに、私有財産だから国は把握していないと回答。それから2か月以上たった今も把握できていない状況は変わらず。

地元自治体、これ手いっぱいなんですよ。これ、国が応援の人員を送り込んで、さっさと調査、把握してください。ぜひお願いしたいと思います。

能登半島地震から今日で155日が経過。家の蛇口から水が出る出ない、これはもちろんのこと、家でトイレが使える使えないについても把握できていません。ならば、ほとんどの家で上下水が通っておらず、ほとんどの家でトイレが使えない状態だと想定してサポートを行う必要があるんですね。

内閣府、珠洲市の在宅避難者の数、5月末時点のみ、5月末時点のみで何人ですか。

○政府参考人(田辺康彦君)

珠洲市では、在宅避難者として整理したものではございませんが、対面で状況が確認できた人数の、人数では、5月末時点で約3060名と聞いております。

○山本太郎君

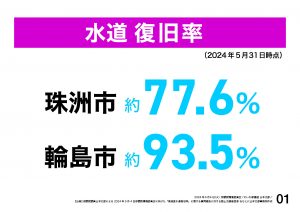

資料④。

- 資料④

避難所以外、珠洲市内の自宅などで生活をする人に訪問調査、確認できたのは、ダブりを除いた累計で3060人。

自宅の上下水道の状況が把握できていないなら、分かっている在宅者の数で計算した携帯トイレの準備が必要なんですね。1人当たり1日6回トイレに行くと想定。先ほどの珠洲市の在宅避難者数3,060に1日のトイレの回数6をかける。

資料⑤。

- 資料⑤

携帯トイレは1日当たり1万8,360回分、珠洲市内で必要だと準備する必要があります。

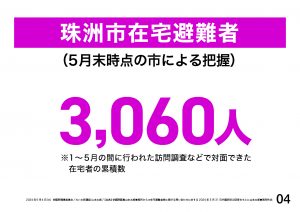

資料⑥。

- 資料⑥

発災後、国が石川県に対して行った携帯トイレの支援は総数で108万回分。これはあり得ない前提ですけれども、これを全て、108万回分を珠洲市に届けたとしても、珠洲市の在宅避難者の約59日分にしかならないんですね。これでは発災後2か月で枯渇ということになります。今は既に155日、約5か月経過している。この数字だけ見ても、いかに国の支援が薄かったかが分かるんです。そんなことないとは言えない、どうしてか、把握していないんだから。物送るにしても、把握していないんだから、何をベースに送っているんですかということになるんです。

聞きます。3月12日、内閣府が石川県に対して最後に行った携帯トイレの供給、何回分でしたか。数だけ教えてください。

○政府参考人(田辺康彦君)

2万1200回分でございます。

○山本太郎君

ありがとうございます。

あり得ない前提ですけれども、この2万1000回分全て珠洲市に届けたとしても、珠洲市の在宅避難者の2日分にもなりません。

1.14日分にしかならない。この適当な支援に危機感を持って、3月22日、本委員会で伊藤大臣に携帯トイレの被災地への大量投入をお願いしました。その後、霞が関から被災市町に入っている内閣府リエゾンと県の担当者に電話連絡、携帯トイレ足りているか、足りていますという問題の本質を無視した、何を根拠に足りていると断言できるのか、不明のやり取りだけで終了しているんですね。

昨日、奥能登を訪れてまいりました。どうなっているかを聞いてきました。

大臣、今回こそしっかりと話を聞いていただいて、前回も聞いていただきましたけれども、ぜひとも本気の支援とその必要性感じて動いていただけたらというふうに思います。

資料⑦。

- 資料⑦

まず、石川県に届いた物資は金沢市内の集積所に集められる。そこから各被災市町に届けられる。例えば珠洲市では、配送の拠点である珠洲市健民体育館に物資が届けられ、西濃運輸が仕分け、管理。珠洲市内を北部、南部の東、西と3ブロックに分け、避難所からリクエストがあったものを週2回佐川急便が届ける仕組み。

避難所を減らしたので、6月からは、北部、南部の2ブロック、週3回の配送になりました。

避難所からリクエスト聞いているんだったらニーズ調査の代わりになっているんじゃないの、そう思われた方、在宅避難者が物資や食事を避難所にもらいに行きづらい空気というものも存在しています。例えば、民間の炊き出しが避難所敷地で行われる場合など、在宅避難者のためにも作っているにもかかわらず、これ在宅避難者でももらえるんでしょうかと多くの在宅の人々が最初に口にすると言います。

話戻します。

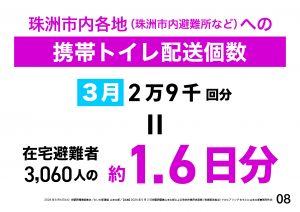

資料⑧。

- 資料⑧

昨日、私が珠洲市の物資配送拠点でヒアリングした結果、発災後、珠洲市で各避難所などに最も多く携帯トイレを届けたピークは3月の1か月間、2万9000回分。

これは、珠洲市の在宅避難者3,060人の約1.6日分にしかならない。

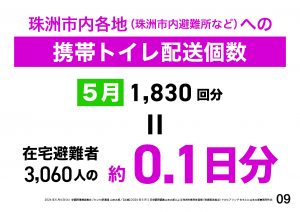

資料⑨。

- 資料⑨

先月5月の1か月間で珠洲市内各地に届けられた携帯トイレは1,830回分。これは、在宅避難者3,060人への1日分にも足りない、約0.1日分。

内閣府防災政務官、これで携帯トイレの供給、十分な数であると確信しますか。

するかしないかでお答えください。

○大臣政務官(平沼正二郎君)

各市町から上がってきたニーズに対して、それに対して供給していくという認識でございますので、今のところ、そこの数と合わせた形で私としましては提供していると認識をしております。

○山本太郎君

市町から要求があったからそれを送っていただけだというお話なんですけど、今の話でいくと全然足りないんですよ。だって、把握できていないんだから、どれだけの人が必要なのかっていう。ベースになる情報がないのに、心配しないと駄目なんですよ、国側が。当たり前ですけど。

そもそもいくつ供給すれば十分かは、現地ニーズがどれだけあるかを正確に把握しなければ判断できませんよね。違いますか。

そうですよね。でも、今時点で把握すらできていません。被災自治体にそのような調査を行う余裕はない。国が主導して調査を行い、並行して在宅避難者全員に物資提供、供給する前提でやらなきゃならないと、そう思うんです。今のような被災地丸投げ方式のままでは、災害関連死を増やす原因が内閣府になってしまいませんか。

奥能登、特に珠洲市では、自宅で避難される方々、いわゆる在宅避難者は自宅のトイレが使えない人たちが圧倒的ですよ。

自宅から15分かけて避難所、公共施設のトイレを借りに行くなどアクセスの悪さに、できる限りトイレに行かないように、これは食事を控えようとか水を飲むのやめようとかということになっている。

これ災害関連死が心配だ、そう言いながら、健康状態の悪化につながる問題の改善に踏み出さないってどんな思考回路しているんですかって問題なんですよ。

これまでの支援とは呼べない状況の中では、家の周辺、草むらや森で用を足す、そういうことも致し方ないでしょう。一方で、もうすぐ夏が来ます。しかも、今年の夏は例年より暑くなると予測されている。上下水道が復旧していない地域で実態把握できず、携帯トイレの供給は減らされ続けている。これ、排せつ物の行き場がなくなる、廃棄物が管理されていない状況、これ見ないふりすることで、環境面と被災者の健康状態にどのような影響、負荷がもたらされるかを想像していただきたいんです。

環境大臣、宅地内漏水調査、先ほど把握されていないと言っていました。これも関係することです。環境に影響のある問題です。

そして、携帯トイレ含む在宅避難者の物資ニーズ調査、これらを国の責任、応援人員を増やして実施することが必要です。

そして、宅地内漏水の修理、これ国の公共事業としてやること。上下水がちゃんと通っていないというところで生活をし続けるというのは非常にまずいことですから。

住民の健康と被災地の環境衛生問題として、環境をつかさどる機関のトップ伊藤大臣から、防災大臣、国交大臣、何より総理に、強く今私が申し上げたことを働きかけていただけないですか。

働きかける、働きかけない、一言でお答えください。

○国務大臣(伊藤信太郎君)

委員のご指摘を踏まえて、必要なところに働きかけを行ってまいりたいと思います。

○山本太郎君

ありがとうございます。

必要なところに訴えをしていただけるというふうに受け取りました。ぜひお願いいたします。もうこれは健康問題でもあり環境問題でもあると、そういう意味でぜひ大臣のお力をお借りしたいということです。救ってください。よろしくお願いします。

委員長、今大臣に求めたことを委員会としても政府にお求めください。

○委員長(三原じゅん子君)

後刻理事会にて協議いたします。

○山本太郎君

被災した住宅を市町村が公費で解体するいわゆる公費解体、住めなくなった家を解体、住まいを再建、地域コミュニティーを維持するにも重要な制度。

倒壊又はその寸前の家屋が多い能登半島の復旧には、公費解体がスムーズに進められるかが鍵。

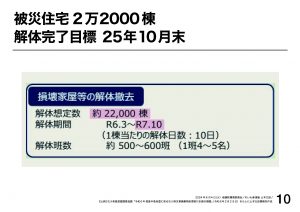

資料⑩。

- 資料⑩

石川県災害廃棄物処理実行計画では、来年10月末を目標に解体作業を終了としている。あと1年と数か月しかない。

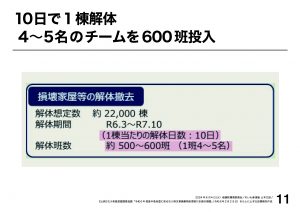

資料⑪。

- 資料⑪

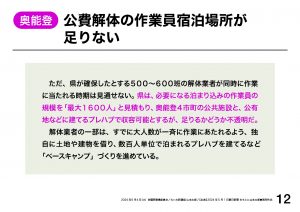

計画どおりに進めるには、作業員4人から5人を1班として、約10日で1棟の解体を行う前提で500から600班必要となる。

石川県はその解体業者を確保したといいます。

しかし、実際に土地も宿泊施設も足りない奥能登の被災地、数千人の解体作業員を一度に受け入れることは現実的でないと現場からは悲鳴が上がっている。

資料⑫。

- 資料⑫

県は、必要になる泊まり込みの作業員の規模、最大1,600人と見積もり、奥能登4市町の公共施設と公有地などに建てるプレハブで収容可能とするが、足りるかどうかはまだ不透明。

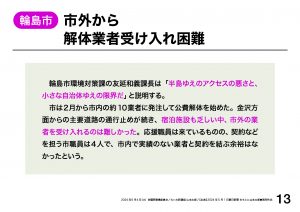

資料⑬。

- 資料⑬

輪島市では、市外の業者も受け入れて解体を進めたくても、宿泊施設不足で困難であった。2月から市内の約10業者に発注して公費解体を始めたが、金沢方面からの主要道路の通行止めが続き、宿泊施設も乏しい中、市外の業者を受け入れるのは難しかった。これまで苦戦してきたということですね。

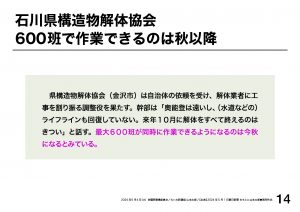

資料⑭。

- 資料⑭

県構造物解体協会は、自治体の依頼を受け、解体業者に工事を割り振る調整役を果たしてくれます。幹部は、奥能登は遠いし水道などのライフラインも回復していない、来年10月に解体を全て終えるのはきついと話されているんですね。

大きなネックの1つが作業員の宿泊の受皿、このままでは計画どおりのマンパワー投入無理。民有地借り上げて作業員の宿舎を設置する場合に、設置する、場合によっては、期間を限定して学校校舎を宿舎としてお借りするぐらい大胆なこともやる必要があるかもしれない。

環境大臣、これ調整して話合いする、進めていただけるようなことを考えていただけないでしょうか。いかがでしょうか。やっていただけるかやっていただけないかで。

○国務大臣(伊藤信太郎君)

今ご指摘の解体事業者の宿泊場所については、特に奥能登2市2町では仮設の宿泊施設を順次設置を進めております。

合計1,600名分を確保することとしております。

完成するまでの間は民間の宿泊施設等も活用し、早期に600班体制が講じていけるように全力で支援してまいりたいと思います。

○山本太郎君

民間の宿泊施設ってどこにあるんですか。2時間とかかけて行かなきゃいけないところですよ。となったら、1日にできる作業ってどれぐらいになりますかということなんですよ。

だから、現地に近いところを造らなきゃいけないんだけれども、それには民有地を借り上げたりとか、大胆だけれども、学校、これ、校舎を貸してくれないだろうかとか、そういうような多分調整というのが必要になっていくと思うんです。ただし、期間限定でということですね。そのようなことをぜひ調整をしていただきたい、話をしていただきたいというお願いでございます。

すみません、環境省に聞きます。

これまでの災害で解体スケジュールどおりに進まず期間が延びた事例、教えてください、簡単に。

○政府参考人(角倉一郎君)

これまでの例として、例えば熊本地震に関しましては、熊本県においては平成30年3月末までに解体を完了すると、こういう目標を立てております。

この目標についてはほぼ達成をしたという形でございますけれども、一部解体し切れなかったものが残っておりまして、完了しなかった物件として、住民の合意形成に時間を要した被災マンションや大型物件、地震による急傾斜崩壊の対策工事が完了するまで着工ができない物件などがありましたが、最終的には平成30年12月21日までに全ての市町村において公費による解体が完了したと、こういう事例でございます。

○山本太郎君

ごめんなさい、解体スケジュールどおりに進まず期間が延びた事例と言ったのに、成功した例教えてくれているんですね。

話はちょっとかみ合っていないです。

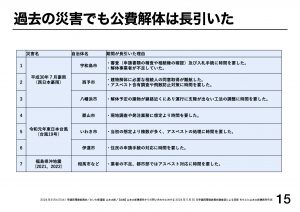

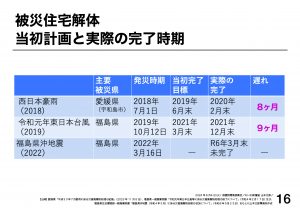

資料⑮、⑯。

- 資料⑮

- 資料⑯

私が調べただけでも、2018年7月の豪雨、愛媛県の当初完了目標は1年後だったけれども、完了は8か月遅れた。令和元年東日本台風、福島県の当初完了目標は21年3月末だったが、完了は9か月遅れた。2022年3月、福島県沖地震では、解体、公費解体の件数、3,064だった。これ、能登半島地震よりも随分少ないですね。2年経過した今年3月末時点でも完了していないんですよ。

完了予定が大幅にずれ込んだ理由はどこも似たような理由なんですね。発注手続、審査手続が長引いた、相続人の同意問題、業者の不足、アスベスト処理対応に時間を要したなどなど。過去の事例から学ぶと、今の能登半島被災地の状況を鑑みたら、これ以上にもっと大幅なスケジュールの遅れというのは避けられないんですよ。それ、回避しなきゃいけないと思っています。

じゃ、どうしたらいいですかということなんですけど、一番大きな山として、相続権、所有権者が多数いて合意取れない、公費解体申請遅れるということに対して滅失ということをやっていただけるということだと思うんですけど、これは全壊じゃないと無理ですよね。建物性がないと認められるもの以外は滅失できないんですよ。だから、問題はそのままになっている。

じゃ、この解体することを決めました、代表者決めましたとか、裁判所に申立てしましたということで決まった人たちがいたとしても、時間が掛かったりとか、それだけじゃなくて、一番は自治体が訴えられるリスクがあるのを嫌がるわけですよ。

だから、公費解体なかなか進まないという部分があるので、お願いがあります。

何かというと、もう時間もないのでまとめますけれども、こういった訴訟リスクみたいなもの、責任部分は国が引き受けるというような制度改正をしていただきたいんです。大臣、聞いていただけています。これから読まれる文書の準備ではなくて、私の話を聞いていただきたいんです。

かなり大胆な話なんですけれども、これだけの災害だから国の責任でやるべきだと。様々対抗してくれているけれども、自治体が訴訟リスクを恐れて前に進みづらい。これ、この後の資料に付けていますから見ていただきたいんです。奥能登でも能登でも一歩踏み出せない人たちがいっぱいいるってことです、自治体のトップが訴訟を起こされたくないから。

だから、この訴訟リスクを回避できる、国がリスクを負います、そういった訴訟になったときには国が背負いますというふうな制度改正、これ閣法で出していただけないかというお願いなんですけど、ぜひそのような話合いをしていただけないですか、総理や閣議の場で。

いかがでしょう。

○国務大臣(伊藤信太郎君)

先日、どうやったら公費解体が早く進むのかということについて環境省と法務省で協議しまして、建物性が失われたものについては法務省の登記官が滅失手続をするということで進むと。それから、所有者が明確でないということにおいては宣誓書方式でやるということで、知事からも関係市町村からもこれで非常に面的な公費解体が進むと感謝されているところでございます。

委員ご指摘の今の点についても検討してまいりたいと思います。

○山本太郎君

まとめます。

ありがとうございます。検討していただけるということで、これ、本当に訴訟リスクがあるとなかなか前に進まない、これを越えなきゃやっぱり復活できないんですね。コミュニティー守れません。

今、私が大臣にお願いをした件に関しまして、本委員会が中心となって議員立法を提出するという方向もぜひお諮りいただきたいと思います。もしも閣議で出ないということもあり得ると思うので、ぜひ、今国会中にそれを通すぐらいのことをやらないと間に合わないと思います。

委員長、ぜひお取り計らいよろしくお願いします。

○委員長(三原じゅん子君)

後刻理事会にて協議します。

○山本太郎君

終わります。

最新の記事

- 2025.4.11 東日本大震災復興特別委員会「やらかしまくりの東電と、ちょろい規制委員会」

- 2025.4.2 憲法審査会「今ある憲法を守れ、話はそれからだ」

- 2025.3.27 予算委員会「ちょっと待った! 梅雨までが勝負 能登の復旧・復興」

- 2025.3.24 環境委員会「最新の知見を収集と言ってるけど 80年前のまま」

- 2025.3.21 予算委員会「米軍機の爆音で 大変なことに…」

カテゴリ

- PCSC協定

- SPEEDI

- もんじゅ

- グローバー勧告

- サイバー

- テロ関連

- マイナンバー

- ロスジェネ

- 予算委員会

- 健康・医療戦略推進法

- 内閣委員会

- 原子力委員会設置法

- 国家公務員法の一部を改正する法律

- 国家戦略特区法

- 天下り

- 奨学金

- 子宮頸がんワクチン

- 小児甲状腺がん

- 川内原発

- 年次改革要望書

- 放射性物質拡散シミュレーション

- 新型コロナウイルス感染症

- 日米原子力協定

- 東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会

- 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律

- 水素エネルギー

- 汚染水対策

- 法科大学院

- 特定秘密保護法

- 独立行政法人通則法の一部を改正する法律

- 総合科学技術・イノベーション会議に関する内閣府設置法の一部を改正する法律

- 被ばく問題

- 規制基準

- 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律

過去ログ

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年10月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2017年12月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年7月

- 過去記事一覧