国会活動

2024.6.7 災害対策特別委員会「総理、前向きな返答してたけど その後どうなった?」

2024年06月07日

- カテゴリ

○山本太郎君

れいわ新選組、山本太郎です。

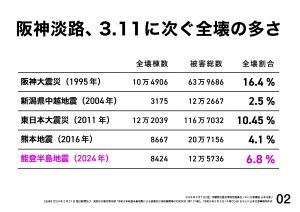

本年2月16日、私はこの場で、本委員会総理大臣入り質疑、そして毎週本委員会を開くことを要求しました。後刻理事会で協議すると理事会協議案件になった。その後、総理を呼ぶか否かについて理事会などで各会派が意見を言ったのが4月26日と6月4日の2回。意見を言っただけで、筆頭間協議扱いになったと。

私が求めてから3か月と22日が経過しますが、まだ結論が出ていないっておかしくないですかね。これ、まさか時間切れ狙っていませんよね。

資料①。

- 資料①

今国会だけでも、予算委員会を除くほかの委員会で総理入り質疑は11回行われています。

復旧復興は決して順調ではなく、問題山積です。被災者のために何でもやる、コミュニティーを守る、先頭に立つ、必ずやると総理自らおっしゃっているのだから、これは呼ばなきゃなりませんよ。予算、更に上積みしてもらわなきゃならないです。

そう思いません。

まさか今日が今国会最後の災害特ではないですよね。総理の逃亡幇助を立法府がサポートするようなことは許されません。

委員長、今国会中の本委員会総理質疑を求めます。

○委員長(竹内真二君)

本件は委員会の運営に関わる事項であって、理事懇談会において、れいわ新選組を含め、総理の出席を求めないことを確認しております。

そして、今後の委員会運営については後刻理事会で協議いたします。

○山本太郎君

すみません、質疑のたびにそれを求めることは決して禁止されていることではないですから。3か月と数十日たっても動かないということに対して、もう一度改めてこの場でお願いをしているという話です。後刻理事会で協議をしていただけるということでした。

先に行きたいと思います。

発災からもう半年近くたとうとしていますけれども、この発災から大臣及び関係者の皆さんには走り続けていただいていることを心からお礼申し上げたいと思います。

本当にありがとうございます。そして、ご苦労さまです。

ここからは、復旧復興を加速化させるための提案をしていきたいと思います。

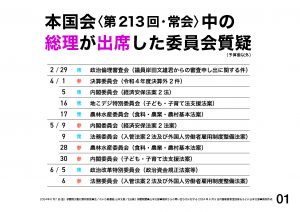

能登半島地震の被害の特徴の1つ、被災住宅の中での全壊被害が極めて多いこと。

資料②。

- 資料②

過去の災害と比較した被害住宅のうち全壊の割合は、熊本地震で4.1%、能登半島地震では6.8%。全壊住宅の割合で熊本地震を超えているのが能登である。全壊住宅の割合では、能登半島地震は、阪神大震災、東日本大震災に次いで大きいことが分かります。

解体撤去が進まなければ、地域の復旧、生活再建も進まない。コミュニティーは守れない。

ここで重要なのが公費解体。本災害の場合、半壊以上の被災住宅の所有者が解体を希望して申請すれば、解体撤去の費用は公費で負担。

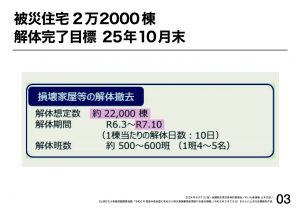

資料③。

- 資料③

石川県災害廃棄物処理実行計画では、令和7年10月末を目指して解体作業終了としています。

予定どおりいくのか。

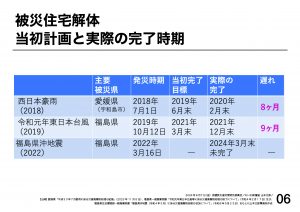

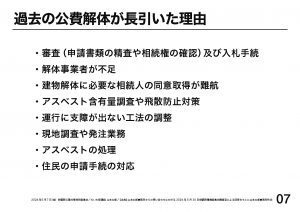

資料⑥、⑦。

- 資料⑥

- 資料⑦

過去の災害では、解体工事作業の遅れだけでなく、それ以前の所有権合意、業者不足、事業発注などの手続に相当の時間を要し、目標時期に完了しなかった事例も多い。

特に奥能登では、所有権問題で公費解体が遅れる可能性が高い。相続権や所有権者が多数いて、全員からの合意を取るために公費解体申請が遅れるという問題。

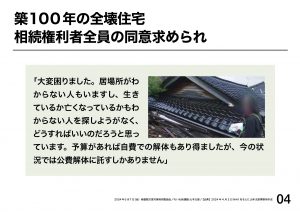

資料④、④B。

- 資料④

- 資料④-B

穴水町の被災者の状況。築100年の住宅が全壊。公費解体申請したいが、4代前の名義のままで、相続権者全員の同意を取るように求められた。ほかにも権利者が30人に及ぶケース、ほかにもブラジルに移住してしまった人のケースなどなど、様々が報じられております。

3月17日、避難所で赤ちゃんを連れた当事者から私自身が聞いた声。家は半壊、とても住める状態ではない。

公費解体したいが、20人ほどの相続人の同意書や印鑑などの許可が必要になりそうだ。被災しながら弁護士を雇って相続人を探すことがとても負担。公費解体の期間に間に合うか、申請できるのか、自費解体になるのか、不安な毎日をここで過ごしている。この問題につきましてはどこの被災地でも生じていて、解決する制度もございます。

所有権者が不明でも解体できる所有者不明建物管理制度。

市町村が裁判所に申し立て、管理者を選任、解体を進めるもの。

しかし、これは裁判所手続に時間がかかる、費用負担も発生してしまう、何千軒もの被災住宅の解体を進めるのには使いにくい。その場合、宣誓書方式がある。権利者全員の同意が困難な場合、その同意がなかったとしても、現在の住民が解体の責任を負うと宣誓書を出すことで市町村が解体を進める方式。環境省も、これが使えますよということで通知を出してくださっています。

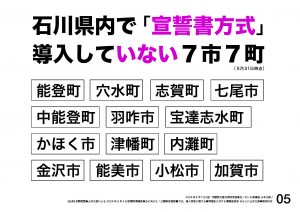

環境省、能登半島被災地で宣誓書方式を採用していない自治体はどこですか。

○政府参考人(角倉一郎君)

お答え申し上げます。

石川県内で公費による解体を行っている市町村のうち、宣誓書を用いた解体申請を受け付けていない市町村は、能登町、穴水町、志賀町、七尾市、中能登町、羽咋市、宝達志水町、かほく市、津幡町、内灘町、金沢市、能美市、小松市、加賀市と承知しております。

○山本太郎君

資料⑤。

- 資料⑤

少なくとも7市7町では宣誓書方式の導入をためらっている。その理由は、住宅を解体した後、申請者以外の所有権者が解体した後に現れてきて解体を実施した自治体を訴えるという訴訟リスクがあるからとも言われます。宣誓書を取ったとしても、全員の同意を取っていない以上、自治体が訴えられるリスクは消えません。それに加えて、地元住民がリスクを負うということにも気が引けているのではないでしょうか。

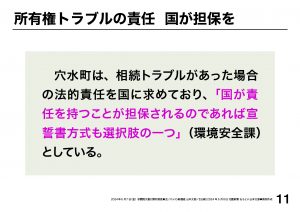

資料⑪。

- 資料⑪

穴水町は相続トラブルがあった場合の法的責任を国に求めており、同町の環境安全課は、国が責任を負ってくれるなら宣誓書方式も選択肢になるとおっしゃいます。

石川県司法書士会も、自治体に責任を負わせない方式の必要性を指摘されています。

このままでは、宣誓書方式があっても申請はなかなか進まず、そもそも解体に着手する手前のところで立ち止まってしまう。

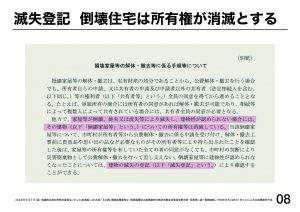

資料⑧。

- 資料⑧

環境省、法務省が、5月28日、職権滅失登記の通知を出した。

被害程度が一番大きい全壊、そのうち1階部分が潰れている、建物全体が全焼しているなどの場合、建物としての価値はないと法務局が認めると建物の所有権は消滅。

市町村が解体、撤去を進められる。

所有権同意手続を省略して解体ができると。

資料⑨。

- 資料⑨

ただし、これに該当するのは全壊のみ。

しかも、そのうち1階が潰れている、全部焼けてしまっているなど分かりやすいものに限られる。

本災害でも、被害の多い半壊などには適用されない。

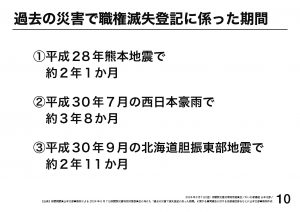

資料⑩。

- 資料⑩

法務省、過去の災害で職権滅失登記計画を策定、登記完了するまでの期間、3つお願いしますとお願いをしましたけれども、ごめんなさい、1つで結構です、一番長い例だけ教えてください。

○政府参考人(松井信憲君)

お答え申し上げます。

平成30年7月の西日本豪雨では約3年8か月かかったというふうに聞いております。

○山本太郎君

ありがとうございます。

解体し終わったら登記が完了するという形で考えても約3年8か月と。

あり得ない前提ですけれども、公費解体対象とされる2万2000件全て滅失で処理できたとしてもかなりの期間がかかるだろうと。

少なくとも来年10月末終了というのは少し絵に描いた餅ということになりそうだ。

能登を、この奥能登を決してゴーストタウンにせずにコミュニティーを守るためには、スピードを上げて公費解体を行うことが絶対です。

そこで、大臣に提案をさせていただきたいというお話です。

資料⑬。

- 資料⑬

能登半島地震の公費解体に特化した措置法が必要です。そのイメージを法制局に整理してもらいました。

1、宣誓書方式で公費解体を進めるに際して、市町村ではなく国が公費解体実施責任者となる。自治体や地元住民を訴訟リスクから守るということです。解体申請者以外の所有権者から訴えがある場合、国が解体実施責任主体として対応するよう制度を改正する。

2、所有権者や相続権者全員の意向を確認するなどの手続に時間や費用がかかり申請が進まない問題を考慮し、国が公費解体円滑化センターを設置。被災者に、法律相談から不動産鑑定、権利関係調査などの実務を無料で提供する。これにより、費用負担や労力の面から申請を尻込みする被災者を国が支援する。

理念的なことはこの場では別として、今みたいなお話ですね、できればぜひ今国会中に閣法での提出をお願いできないでしょうか。そういう相談を総理としていただけないですか。

検討だけでもぜひお願いしたいんですけれども、いかがでしょうか。

○国務大臣(松村祥史君)

まず、法律につきましては詳細を詳しく存じ上げませんのでコメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにいたしましても、先ほども、ちょっと委員はいらっしゃらなかったんですが、差し替え前に、公費解体のお話をさせていただく中で、今日おいでの角倉次長とも2週間ほど前から、加速させねばならないと、そこが根詰まりしている原因は何なのかというようなことを検討してまいり、補償コンサルをやはり増員すること、それから待ちの状態をいち早くつくること、その中でのやはり申請につきましては、滅失登記の手段を選んだところでございます。

この中で、6月1日、いろいろ回らせていただきましたらば、いかがでしょうかというお話を、各自治体の皆さんともお話をしてまいりまして、おおよそ1割から2割ぐらいはこういう悩まれる方もいらっしゃるのではないかなというようなお話がございました。

現在、2万2000の罹災証明が出ております。申請が1万7000、8000弱まで参りました。これ、日々更新をしております。そうなりますと、2割弱というところはどうなのかなと。

ですから、これは客観的な言い方でございますので、まずこれをやりながら、そういう方々がどれぐらいいらっしゃるのか、しっかり把握した上で、更に加速できるように対処してまいりたいと考えております。

○山本太郎君

やはり、ここ、先回りしないことには、ゴールはどんどん先に置いてしまうということなんですよ。フェーズを変えたいならば、その事前段階で先回りをした手を打つということが絶対条件だと思うんです。

罹災を出された方が2万2000とおっしゃいましたか。けれども、この罹災と滅失というのはイコールにならないんですよ。

それはそうですよね、滅失の方が条件がより厳しいわけですから、滅失をしようと思えばですね。そう考えると、今の想定でいくならば、これ間違いなく、これスケジュールを押す以外ないんですよ。

過去災害を見てみても、スケジュールは後ろ倒しになっていることが多いんですよ。

それを考えるならば、やはりかなり大胆なことを考えていただきたい。

なので、今私が言ったようなこと、一番簡単に言えば、訴訟リスクは自治体や個人には背負わせず、国がそこを助けてあげようと、カバーしてあげようという大胆なところに踏み込んでいただけないかということをぜひ総理にお願いをしたいというお願いだったんですけれども、なかなか難しそうなので、委員長、本委員会として、ただいま提案したものを議員立法で成立させられるよう、ぜひお取り計らいをお願いします。

○委員長(竹内真二君)

後刻理事会で協議をいたします。

○山本太郎君

続いて、以前総理に訴えた件の進捗確認です。なりわい近接型仮設住宅について。

資料⑭。

- 資料⑭

動物から目が離せない酪農、田んぼ、畑の状況をすぐに確認できないと困る農業、一般的な仕事と時間帯が違う漁業など、住まいとなりわいの場所が近接していることが望ましい方々のために、なりわい近接型仮設住宅の設置で生産者を守ってくださいとこれまでも訴えてきました。

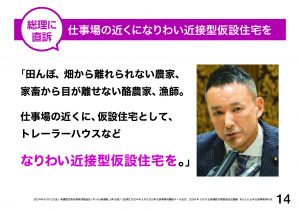

資料⑯。

3月8日、予算委員会で、総理は私の問いに対して、国として具体的に、アンテナを広げてニーズをくみ取る努力を広げていきたいと答弁なされました。3月27日の予算委員会でも再度求めました。

内閣府、これ、質問通告の問いの10、11の答弁、準備ください。

政府は、その後、アンテナを広げ、どうニーズをくみ取り、どんな事例、実現しましたか。

○政府参考人(高橋謙司君)

お答えをいたします。

3月8日の予算委員会における議論を踏まえまして、内閣府は、仮設住宅の建設主体である石川県に対しまして、被災者の住まいに対するニーズを丁寧に把握するよう改めて依頼をしたところでございます。

4月下旬に、まずは、珠洲市で牧場を営む被災者より珠洲市に対し、牧場に近接した場所でなりわいを継続しながら居住したい旨の相談が寄せられておりますし、同様の相談が能登の牧場を営む被災者の方からもあったところでございます。

その後、それぞれの市より、市町より石川県に対しまして、牧場に近接した場所での仮設住宅の建設が可能か相談があり、それを受ける形で、石川県から内閣府に対して同様の相談があったところでございます。

その結果といたしまして、委員からご指摘の部分でございますけれども、このいわゆるなりわい近接型の仮設住宅と言っておりますもののうち、ご通告をいただいております農林漁業に近接する仮設住宅でございますけれども、輪島市において漁港に近接した仮設住宅が3か所、計67戸、珠洲市において牧場に近接した仮設住宅が1か所、計1戸、能登町において牧場に近接した仮設住宅が2か所、計2戸がそれぞれ建設されておるものと承知しております。

○山本太郎君

総理大臣が、アンテナを広げ、ニーズをくみ取りということを要求というか指示されたということで、その結果を受けての数を教えていただいたんですけれども、十分とは言えないと思います。でも、内閣府は努力をしてくださっているというふうに思います。農家、漁業者にも、こういった近接型というものが必要だという方が今もいらっしゃるんですね。

なので、是非一歩踏み込んで、それぞれの団体であったりそういうところにもお声がけなんかをいただいて、ニーズをくみ取っていただくようなことをちょっとアドバイスをぜひ地元の方にしていただけたら助かります。大臣、よろしくお願いいたします。

そして、5月末時点で、珠洲市の水道復旧率は77.6%。これは水道本管の復旧率で、実際は蛇口から水が出ない家が多数。

その数は把握できていません。

資料⑰。

- 資料⑰

この宅地漏水問題。修理について、国が公共事業として工賃上乗せし、全国から業者を集めて、宿泊所も確保して進めるよう、繰り返しお願いを申し上げてきました。

資料⑱。

- 資料⑱

3月25日、予算委員会で総理は、ご指摘の点について何ができるか、これは考えさせたいと思いますと答弁されました。

4月の24日、予算委員会でも再度求めました。

総理答弁を受けて、国交省、今日までにどんな取組、行いましたか。

○政府参考人(松原誠君)

お答えいたします。

総理からの指示受けまして、国土交通省といたしましては、宅内配管工事の対応が可能な県内外の業者のリストアップと石川県ホームページなどでの住民への周知、石川県の宅内配管工事にかかる増加経費への補助制度や受付窓口に関します住民周知への助言、珠洲市に対しまして給水機能付止水栓の設置の働きかけを実施しております。

○山本太郎君

今出ました、蛇口から水の出ない家に応急的に仮の水道栓を設置する給水機能付止水栓の設置という説明がありましたけれども、これ、珠洲市では高齢者、障がい者世帯などに限定でスタートしたと聞いています。

これ、限定では意味がないんですよね。必要な世帯はほかにもいるということです。しかも、高齢者は、恐らく高齢者サービスが薄かったりすれば、これは移動しなきゃならない。障がい者も同じくです。逆に言えば、一番薄いところから始めてしまっている。逆にテストケース的に始めるということはありだと思うんですけど、真に必要としている人たちは更に多くいるということを考えていただきたいというお願いなんですね。

もちろん、広い世帯にこれ使ってくださいよと珠洲市を含めほかの自治体にも案内を出していただいている、そういうことは十分に存じ上げております。

水が使えない、けれども自治体がなかなか積極的になれない理由というのはあるんじゃないかなと思うんですね。

これは、国の負担が50%、もちろん、特別交付税措置で最終的には国負担75%になるんですけど、この25%の負担が自治体にあるというのが少しネックになっている可能性はないかなというふうに思うんです。

この先、莫大なお金がかかると考えれば、当然、節約したいというふうに思う自治体も出てくるんじゃないかなと思うんです。

一方で、5か月以上上下水が家で使えない人が多い中、これ今年の夏、猛暑、言われています。

これ命の水に関わることなので、ここを100%国負担になるように総理とご相談いただけないですかという大臣へのお願いなんですけれど、すみません、一言で、検討いただける、相談いただけるということをいただきたいんです、是非。あっ、すみません、そのペーパーには答え載っていないです。

○国務大臣(松村祥史君)

ご答弁申し上げる前に、先ほど少し間違った発言がございましたので、訂正をさせていただきます。

先ほど、2万2000棟罹災証明が出ていると申し上げましたが、これは環境省の推計値でございますので、訂正をさせていただきたいと思います。

山本委員のご質問に対しましては、現在、かかり増し経費であるとかいろいろにつきましては知事といろんなお話をして、県で決断をいただき、かかり増し経費、取り組んでいただいているところでございますので、今回、基金もできたところでございます。

しっかり地元の声を聞きながら、何ができるのか、県、市町と協力をしながら対応してまいりたいと考えております。

○山本太郎君

すみません、もちろん基金を熊本以上に積み上げていただくというようなこともやっていただいたというのは非常に感謝しているんですけど、さすがにこの先ちょっとどこまでお金がかかるのかというのがイメージ付かない。

かなりかかるだろうという心配の下で、この手前のところで節約していこうという気持ちは、やっぱり人間、生まれるじゃないですか。そういったところで心配するなと、そこは出していけと。被災された方々の生活をちゃんと、暑い夏来るから、水我慢しないようにそこをやってほしいということを、大臣の方からぜひもう一押し、何かしら通知の形でも結構でございます、その部分のお金については心配しなくていいと、命を守れということをぜひしていただきたいというお願いなんですけど、一言でぜひ、そういう通知を出していただけるかどうか、お願いします。

○国務大臣(松村祥史君)

先ほども申し上げましたが、しっかりまず地元の状況を把握した上で注視してまいりたいと思っております。

○委員長(竹内真二君)

申合せの時間が参りました。おまとめください。

○山本太郎君

はい。

ありがとうございます。

本当はもうお伝えしなきゃいけないこと山ほどあるんですけれども、時間が来てしまいました。

つまりは、何かといいますと、元日に大きな災害が起こって、今国会が開かれて、やはり災害委員会もっとコンスタントに開いていただきたい。

で、まだ国会終わっておりません。

なので、そこを、今日終わりにせず、総理も呼んだ上で、ぜひ時間をしっかりと確保した上で議論をさせていただきたいんです。

能登の人たちに元気が出るような、皆さんとのコミュニケーションであったりとか大臣からの励ましであったりとか、総理からの、何でしょう、上積みだったりとかということをぜひ国会として示していきたいんです。

委員長、ぜひもう一度お取り計らいください。

○委員長(竹内真二君)

後刻理事会で協議をいたします。

○山本太郎君

終わります。

最新の記事

- 2025.4.11 東日本大震災復興特別委員会「やらかしまくりの東電と、ちょろい規制委員会」

- 2025.4.2 憲法審査会「今ある憲法を守れ、話はそれからだ」

- 2025.3.27 予算委員会「ちょっと待った! 梅雨までが勝負 能登の復旧・復興」

- 2025.3.24 環境委員会「最新の知見を収集と言ってるけど 80年前のまま」

- 2025.3.21 予算委員会「米軍機の爆音で 大変なことに…」

カテゴリ

- PCSC協定

- SPEEDI

- もんじゅ

- グローバー勧告

- サイバー

- テロ関連

- マイナンバー

- ロスジェネ

- 予算委員会

- 健康・医療戦略推進法

- 内閣委員会

- 原子力委員会設置法

- 国家公務員法の一部を改正する法律

- 国家戦略特区法

- 天下り

- 奨学金

- 子宮頸がんワクチン

- 小児甲状腺がん

- 川内原発

- 年次改革要望書

- 放射性物質拡散シミュレーション

- 新型コロナウイルス感染症

- 日米原子力協定

- 東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会

- 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律

- 水素エネルギー

- 汚染水対策

- 法科大学院

- 特定秘密保護法

- 独立行政法人通則法の一部を改正する法律

- 総合科学技術・イノベーション会議に関する内閣府設置法の一部を改正する法律

- 被ばく問題

- 規制基準

- 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律

過去ログ

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年10月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2017年12月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年7月

- 過去記事一覧