国会活動

2024.6.11 環境委員会「再エネ反対がなぜ各地で起きるのか?知られていない、本当の原因」

2024年06月11日

- カテゴリ

○山本太郎君 れいわ新選組、山本太郎です。

地球温暖化に対応するためには、太陽光や風力発電など、再生可能エネルギーの推進が必須。その一方、再エネ施設を建設するために森林などの環境が破壊され、生物多様性が失われることがあってはいけない。

資料②。

- 資料②

環境省自身が生物多様性の保全と地球温暖化対策は車の両輪とかつて述べています。

大臣、言うまでもなく、温暖化対策と生物多様性保全は環境政策の両輪であり、その両立を図るのが環境行政の使命である。そうである、そうでない、一言でお答えください。

○国務大臣(伊藤信太郎君) 大事な使命の一つだと思います。

○山本太郎君 ありがとうございます。

本法案も、まさに温暖化対策と生物多様性保全、両方の目的に資するものとして自信を持って提出したということでいいですよね。イエスかノーかで。

○国務大臣(伊藤信太郎君) 形容詞の自信を持ってという表現が正しいかどうか分かりません。必要だと思って提出しているところでございます。

○山本太郎君 しかし、現実では、温暖化対策が生物多様性破壊につながり、地域から反発を受ける事例も少なくありません。

これは環境行政の失敗として認識して、その問題を抜本的に解決する法改正というものが本来求められるだろうと思います。自然保護区や絶滅危惧種の生息地などに再エネを導入しようとして、地元住民等との間でトラブル、事業中止、あるいは反対運動が現在も継続している事例は多い。これは、生物多様性保全の観点以外、景観、住環境の悪化、土砂災害などの災害懸念を含めると問題事例はもっと増えます。

資料③。

- 資料③

再エネ導入に伴い起こったトラブルの相談件数は、経済産業省によれば、2016年10月から2022年2月末まで850件にも上る。

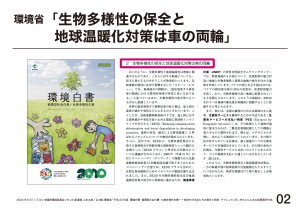

資料④。

- 資料④

また、総務省の調査では、回答した市町村の約4割、355自治体で太陽光発電設備の設置をめぐって何らかのトラブルがあり、全体の2割弱にあたる143市町村ではトラブルが未解決のまま。

資料⑤。

- 資料⑤

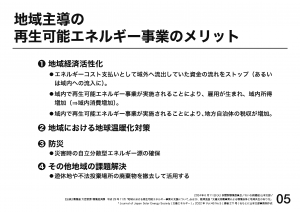

本来、再生可能エネルギーが地域主導で導入されれば、地域にとって大きなメリットとなります。第一に、エネルギー自給の達成。さらに、地域で雇用が生まれることで地域経済活性化につながる。それだけでなく、地域における地球温暖化対策、防災、そのほか地域の課題解決にもつながると。

環境行政がしっかりと交通整理をし、地域の環境に配慮した再エネプロジェクトを支援していけば、本来再エネは地域に大きな便益をもたらすもの。それなのに、再エネ施設が立地自治体や地元住民から迷惑施設のように扱われてしまっている。地域の環境が破壊されるという懸念から、各地で自治体による再エネ反対ムーブメントが起きています。

資料⑥。

- 資料⑥

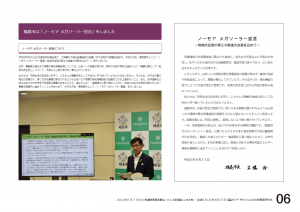

例えば福島市は、2023年8月に「ノーモア メガソーラー宣言」を行いました。福島市には建設中を含めると20を超えるメガソーラー事業があるが、山の斜面や森林でのパネル設置などを行政として取りやめさせるという。しかし、規制条例は作らず、地域共生型の再エネは推進するとしています。

再エネへの課税の動きも出ている。宮城県議会では、2023年7月、森林開発を伴う再エネ発電設備の所有者に課税する全国初の条例が成立。

資料⑦。

- 資料⑦

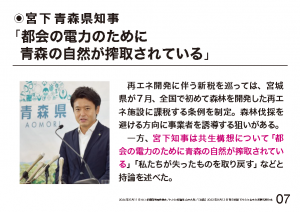

青森県の宮下知事も、9月に再エネ事業者に対する新税の検討に言及。宮下知事は、都会の電力のために青森県の自然が搾取されているとしています。

資料⑧。

- 資料⑧

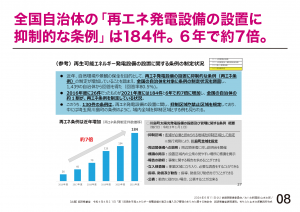

経産省は、全国自治体の再エネ発電設備の設置に抑制的な条例は2021年度で184件を確認。2016年度26件だったものが、たった6年で約7倍に増加。

大臣、このような再エネ事業と地域の対立が起こってしまっているってことは、これ環境行政の失敗だと思うんですね。

環境省はその責任というものを認識しているんでしょうか。

○国務大臣(伊藤信太郎君) 前段の質問にお答えする中でお答えしたいと思いますけれども、生物多様性の保全と地球温暖化対策は密接に関係するものでございまして、両立をさせることが重要だと思います。

一方で、今ご指摘がありましたように、近年、再エネの急速な導入拡大に伴い、地方自治体において再エネ発電設備の、設備に抑制的な条例の制定が増加するなど、景観や環境への影響等に対する地域の懸念が高まっていることと思います。そのように認識しております。

こうした懸念等に応えるため、関係4省による有識者検討会を開催し、令和4年10月には、地域と共生した再エネの導入に向けた課題の解消についての提言を取りまとめ、これに沿った対応を進めてきております。

環境省としては、環境影響評価制度などにより、適正な環境配慮が確保されるように取り組んでおります。

環境保全の観点から著しく合理性を欠く場合などは、環境影響評価の環境大臣意見において、事業計画の抜本的な見直しや事業実施の再検討を求めたこともございます。

環境保全と地域とのコミュニケーションが適切に図られた地域共生型再エネ導入を促進していくために、引き続き、関係省庁とも連携しつつ、政府一丸となって取り組んでまいりたいと考えております。

○山本太郎君 環境行政の失敗なんじゃないですか、再エネ事業と地域の対立が起こってしまっているというこの結果は。

その責任を認識されているでしょうかというような、責任を痛感しておりますって一言で言えることだと思うんですけど、なかなかそれを認めるっていうの難しい部分で、でも、そういうことを感じているから今いろいろ取り組んでいるんだというお答えだと思います。

何かしらの助言だったり、いろんな指導ができるんだったら、先ほどのご発言にあった知床のメガソーラーの話とか、そういうものもさっさと指導すればいいのになというふうに思うんですね。ちゃんと責任を認識してもらわなきゃ困るんですよ。温暖化対策と生物多様性の保全というのは両輪だって言っているのは環境省なわけですから。

かねてから、れいわ新選組は、再エネ促進に当たっては、事業実施決定後の事業者によるアセスメントではなくて、立地場所の選定段階に、独立したアセスメント機関による環境影響評価をしっかりと行って、地域の環境にとっても温暖化対策にとっても有益な再エネ事業となるよう、新たなアセス法の立法も含めて国がサポートすべきだということを訴えてきました。

温暖化対策に資するはずの再エネ推進を片輪走行で走らせて、地域の環境破壊を起こし、地域と対立、再エネのイメージ低下を引き起こしてしまっている。それっていうのは、これまでの環境行政の結果、少なくとも不作為の結果ではないでしょうか。

まさかとは思うんですけど、あり得ないだろうなとは思うんですけど、うがった物の見方として、このように地方自治体と再エネ事業者を対立させることで再エネ自体を悪者にして、やっぱ原発しかないよね、原発拡大にかじを取るためにわざとやっているってことないですよね。そうではないってお答えいただきたいんです。いかがでしょう。

○国務大臣(伊藤信太郎君) そうではございません。

○山本太郎君 でも、実際、再エネ反対のムーブメントまで起きてしまっていると。温暖化対策と生物多様性保全の両輪どころか、両方の車輪をわざと壊して走れない状態にしているような状態があると。

地域脱炭素化促進事業制度、この拡充を図ることが本法案の目的の1つ。これは、地方自治体が促進区域を設定、再エネ推進を進める制度。この再エネ推進区域をどこに設定するかが問題になる。

本法案に、促進区域を国立・国定公園の中に設定することを禁止する規定はありますか。

○政府参考人(植田明浩君) お答えいたします。

法律の施行規則におきまして、国立・国定公園の特別保護地区、海域公園地区、第1種特別地域については促進区域に含まれないことを想定しております。

○山本太郎君 今の答弁でもありましたけど、第1種特別地域ということをおっしゃいましたよね、今ね。はい、ありがとうございます。

第1種特別地域等も促進区域には含まれません、ちゃんと規制されていますと勘違いしてしまいそうになるんだけど、そもそも厳しい規制で保護されるべき原生林などがちゃんと特別保護地区などに指定されない場合もあるんですね。

恣意的な分類で、第2種特別地域、第3種特別地域のように規制の緩い扱いにされて、再エネなどの開発が計画されてしまうこともある。

例えば、北海道トムラウシ原生自然環境保護地区、この区域周辺は貴重な原生林があるんですよね。そこが第2種特別地域扱いとなって規制が弱く、地熱発電計画の対象となってしまった。そんな事例を受けて、さまざまな人々が動いて、自然環境局の局長通知で、第2種、第3種については地元の合意がなされた優良事例に限るとしてもらった経緯もあると。

少なくとも、今回も法文上でしっかりそういった部分を縛る必要があると思うんですけど、一方で、本法案ではそのような恣意的な特別地域の分類のやり方を改善する規定がないと。

この問題は、前回の改正時にも指摘されながら、今回の改正でちゃんと規制を強化する規定が盛り込まれていないんですよね。

温暖化対策と生物多様性保全の両立というのは全くの建て前、本気で取り組む気がない、そういう姿勢に見えてしまいます。

大臣、この法改正で、地域脱炭素化促進事業制度は拡充されて、地域と再エネがウィン・ウィン(win-win)になるような事業が推進されるように後押しもするという理解でよろしいでしょうか。

○国務大臣(伊藤信太郎君) 環境省として後押ししたいと考えております。

○山本太郎君 以前は再エネ導入をめぐってトラブルが頻発。事態を重く受け止めて、令和3年、温暖化対策推進法の改正で地域脱炭素化促進事業制度を制定。この改正で促進区域制度ができた。市町村で自身の計画に促進区域、事業者に求める環境保全、地域貢献事項などを定め、その要件満たす事業計画を市町村が認定するという制度。

認定された事業者も、それまで自然公園法、温泉法などなど、それぞれの許認可を取る必要があったものを、令和3年改正で市町村が定める促進区域の要件を満たし、認可された事業計画であれば市町村のワンストップ手続でこの認可手続ができるようになったと。地域共生型再エネを、市町村自身の手で行っていくための仕組みづくりがなされた、これ自体は地域共生型再エネに向けた第一歩として評価することはできると思うんですね。

しかし、この地域脱炭素化促進事業制度、あまり活用されていないという現実がある。

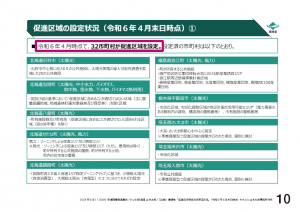

資料⑩。

- 資料⑩

事業計画の認定の前提となる促進区域の検討に時間を要し、2024年4月末時点で促進区域設定済み市町村は32市町村にとどまっている。事業計画認定に至っては氷見市の1件のみ。これ、自治体もやる意義があるとは分かっているんだけれども、どうして進まないんでしょうか。

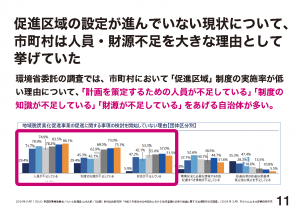

資料⑪。

- 資料⑪

知識も人手も不足しているし、何より金がない。環境省委託の調査でそのことを明らかになっていますよね。

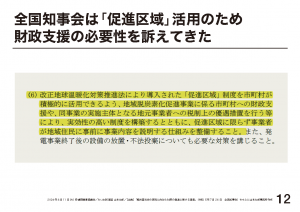

資料⑫。

- 資料⑫

全国知事会では、令和5年7月、促進区域制度活用のため市町村への財政支援を求めています。

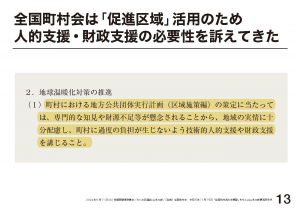

資料⑬。

- 資料⑬

全国町村長大会でも、この促進区域の活用のため、町村の負担軽減のため、事務手続の簡素化や人材支援を講じる要望を出しています。

現行法の穴、不可欠な部分について、さまざまな要望を受けて今回の改正で登場したのが市町村と都道府県が希望すれば共同策定も可能になるというもの。

これは市町村単独でやろうとしても、財源もマンパワーも足りないから、利用実績の少なかった制度を県も一緒に関わってもらうようにして進めればよいというだけ。

全国知事会から求められた市町村への財政支援の要望、これ無視しているんですね。

大臣、地域脱炭素化促進事業制度について、全国知事会からも市町村への財政支援を求められながら、本法案に財政支援を盛り込んでいないのはどうしてでしょうか。

○国務大臣(伊藤信太郎君) これまで環境省は、促進区域設定に取り組む自治体に対し、再エネ促進区域の設定等に向けたゾーニングのための財政支援を行ってきたところでございます。

また、ご指摘がありましたが、人的支援としては、環境省では、地域脱炭素の進め方の基礎的な知識や考え方を学ぶ機会を提供するオンラインセミナーの開催に加え、昨年度から脱炭素に取り組みたいと考えている自治体に向けて企業や先進自治体の職員をアドバイザーとして派遣する制度を創設しました。

引き続き、この自治体のニーズや課題を踏まえつつ、予算や制度的措置などあらゆる手段を通じて促進区域の設定を促進し、地域共生型の再エネ導入を加速させてまいりたいと考えております。

○山本太郎君 オンラインセミナーやっていただいたりとか、何かしら誰か人を派遣してくれるということは非常に有り難いことだと思うんですけれど、自治体1700ぐらいあるのにそれに全部対応できるのかな、今の状況でということなんですね。

何よりも、この法案、今日これ採決するという状態なのに、それに対しての一番弱いところ、一番自治体が一歩前に進めないという部分の財政面、これがクリアになるようなことを何か書き込まれていますかということなんですよ。

地域主体で再エネ推進を行う方向性というのは間違っていません。

しかし、全ての市町村に生物多様性の問題に詳しい専門人材がいるわけじゃないですよね。

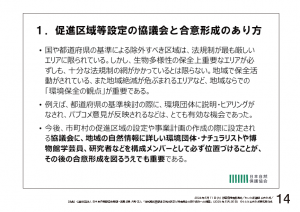

資料⑭。

- 資料⑭

日本自然保護協会は、今後、市町村の促進区域の設定、事業計画の作成の際に設定される協議会に、地域の自然情報に詳しい環境団体、ナチュラリストや博物館の学芸員、研究者などを構成メンバーとして必ず位置付けることが、その後の合意形成を図る上でも重要であると指摘されています。

環境省、こういった仕組みをつくることっていうのは今回の法改正で何かしら保障されていますか。

○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。

今回の改正案において、協議会の構成員に係る規定は変更をしておりません。

一方で、ご指摘のとおり、環境保全の観点は地域と合意形成を図る上でも大変重要であり、現在、地方公共団体実行計画マニュアルにおいては、地域住民や地域の産業団体等のみならず環境保全団体を市町村の協議会の構成員とすることが望ましいとしているところであります。

こうしたマニュアルの通知等を通じて、環境に適正に配慮し、地域と合意形成を図った地域共生型再エネの導入を促進してまいりたいと考えております。

○山本太郎君 さまざま本当に必要な提言というものがなされている中で、そういう仕組みになるように何かしら手を打ったかということに関して、環境団体を協議会に入れた方がいいよとマニュアルに書いてあるんですって、よく答弁できますねという話なんですよ。全然話が違うということ。それを、どやという感じで言うべきことじゃないんですよ。

自治体が自前で専門家見付けて人件費払うとか、これ、そうしていかなきゃこれ成立しないというような状況のままですよね。

金がないとか困ったことがあるんだったら、県に頼んでみればどうかなという。

市町村が都道府県と共同でやれるようにしてあげるからという代物にすぎないんですよ。

地方自治体の主体性を尊重することと丸投げして責任逃れすることは違うんですね。

自治体が主体的に温暖化対策推進計画を策定し実施できるようにするためにも、財源と人的支援は国がする、ここを求められているんですよ。

ここがなかったらこれまでと変わんないんじゃないですかということなんです。

本気度が足りない。

どうやってやるのという話なんです。

大臣、本国会では、生物多様性法案、資源循環法案、ほかにも温暖化対策法案、3つの法案が提出されて審議されてきました。

そして、今も審議されています。これら法案全てに共通することがあるんですね。それは何かというと、国際目標、これを実現するために立派な理念は掲げられていると。けれども、その実現に向けて国が財政措置をする義務、これを定めようとしないことなんですよ。

5月9日、本委員会で、資源循環法案の質疑の際、私、大臣にこう伝えさせていただいたんですよ。

総理と直談判して重要な環境政策のための法律に予算を付けてくださいということを求めました。

重要な役割であるはずの環境省、その重要性を認識していないという総理に対して、世界との約束をさまざま果たすためには圧倒的に予算が足りないことを直談判する必要があると、そう述べました。

その際に大臣は、総理と直談判も含めて、しっかりと総理に私たちの意思を伝えたいと思いますと述べてくださいました。

お聞きしたいのが、この温暖化対策法改正案の施策にちゃんと国の予算を拡充することについて、大臣は総理と直談判行ってくださいましたか。いかがでしょうか。

○国務大臣(伊藤信太郎君) そのとき私がお答えしたのは、今委員がおっしゃいましたことも含めてということでございます。

委員ご存じだと思いますから、これから予算編成の概算になります。

そういうポイント、ポイントで、必要なところにしっかりと予算が獲得できるように努力したいと思います。

○山本太郎君 これから頑張るという話なんですね。

当然事前にこれ話しておく、総理と直談判する、だって世界との約束なんですもん。だって、それが岸田政権の公約なわけでしょう、世界との約束なわけでしょう。それをしっかりと果たすためにはこの法案が必要だから出されているわけですよ。環境系に関係する、この世界との約束に関係する3つの法案、少なくとも最近これ審議されたわけだけれども、そこに対して財政措置という部分は法文上約束されていませんよね、しっかりと。そこに対して、事前に直談判してくださいましたかということだったんですけれども、どうですか。

○国務大臣(伊藤信太郎君) 今お答えしたことの繰り返しになりますけれども、必要な予算を獲得するには、それなりの手順なり方法論なり時期がありますので、適切に判断して予算を獲得するための努力をしたいと思います。

○山本太郎君 終わりますけれども、残念ながら、このような大型の法案といいますか、本当に世界との約束を守るためにも国内、これから世界、何でしょうね、将来の子どもたちのためにも必要、今やらなきゃいけない、しかも時間かけてられないというような内容にもかかわらず、事前にそのような直談判、これぐらいの予算規模が必要なんだというようなことのやり取りはなされていなくて、これから頑張りますというお話だったと思います。こういうのは、私はファッションというふうに言うべきだと思うんですね。やっているふり程度にやればいいことじゃない、これは必ずやらなきゃいけないんだというような、そういう危機感みたいなものがなかなか見えてこない、これは賛成できないものだなというふうに思います。

終わります。

最新の記事

- 2025.4.11 東日本大震災復興特別委員会「やらかしまくりの東電と、ちょろい規制委員会」

- 2025.4.2 憲法審査会「今ある憲法を守れ、話はそれからだ」

- 2025.3.27 予算委員会「ちょっと待った! 梅雨までが勝負 能登の復旧・復興」

- 2025.3.24 環境委員会「最新の知見を収集と言ってるけど 80年前のまま」

- 2025.3.21 予算委員会「米軍機の爆音で 大変なことに…」

カテゴリ

- PCSC協定

- SPEEDI

- もんじゅ

- グローバー勧告

- サイバー

- テロ関連

- マイナンバー

- ロスジェネ

- 予算委員会

- 健康・医療戦略推進法

- 内閣委員会

- 原子力委員会設置法

- 国家公務員法の一部を改正する法律

- 国家戦略特区法

- 天下り

- 奨学金

- 子宮頸がんワクチン

- 小児甲状腺がん

- 川内原発

- 年次改革要望書

- 放射性物質拡散シミュレーション

- 新型コロナウイルス感染症

- 日米原子力協定

- 東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会

- 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律

- 水素エネルギー

- 汚染水対策

- 法科大学院

- 特定秘密保護法

- 独立行政法人通則法の一部を改正する法律

- 総合科学技術・イノベーション会議に関する内閣府設置法の一部を改正する法律

- 被ばく問題

- 規制基準

- 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律

過去ログ

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年10月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2017年12月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年7月

- 過去記事一覧