国会活動

2025.3.13 環境委員会「丸投げ、言い逃れ やめてもらっていいですか?」

2025年03月13日

- カテゴリ

○山本太郎君

れいわ新選組、山本太郎です。

資料①。

- 資料①

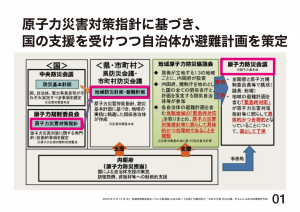

原発事故を受けて、避難計画の策定が必要なエリアは原発から約30キロ圏内まで拡大。

30キロ圏に属する自治体は、国の定める原子力災害対策指針に基づき避難計画を策定。その計画を国の原子力防災会議が了承するという流れ。避難計画の対象は数十万人となる場合もあります。

資料②。

- 資料②

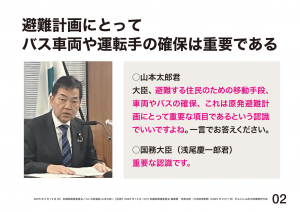

昨年12月19日、本委員会で私が大臣に、避難計画にとって、避難する住民のための移動手段、車両やバスの確保は重要な項目でしょうかと尋ねたところ、重要であるという認識ですというお答えをいただきました。避難する住民のための移動手段、つまり、車両やバスの確保は、実効性の高い避難計画を策定するために最初に解決しておかなければならない項目です。避難車両や運転手の確保、民間のバス会社などの協力が欠かせません。

資料③。

- 資料③

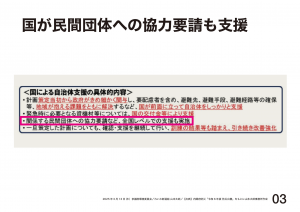

令和6年防災白書は、国は、避難計画策定に際して、関係する民間団体への協力要請など、全国レベルでの支援も実施するといいます。

大臣が最重要事項と認める民間バス車両や運転手確保に関して、民間団体への協力要請などについて国が支援するんですよね。いかがでしょう。

○政府参考人(松下整君)

お答えいたします。

必要に応じて支援してまいります。

○山本太郎君

力強い。必要に応じて支援すると。そうですか。避難計画の要ですから、民間バス運転手の確保について、協力要請などをちゃんと国が支援してくれるというお話だと思います。

原発事故が起きれば、数十万人の周辺住民が避難することとなるでしょう。最大では茨城県の90万人、ほかにも、柏崎で40万人以上、島根原発では30万人以上に、川内原発では20万人以上と。

みんながみんな自家用車で避難できるわけもないですよね。だからこそ、バス車両、そして運転手の確保は避難計画に絶対必要です。しかし、必要だからといって、実際に原発事故が起きたとき、民間のバス運転手を高い放射線の下に送り込めるんでしょうか。

資料④。

- 資料④

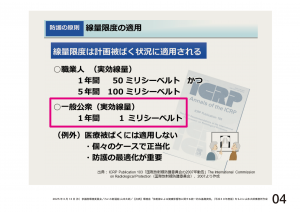

バス運転手は一般の民間人です。なので、被曝量は当然、1年間1ミリシーベルトが上限となります。

福島第一原発事故後の周辺地域のような高線量状況下では、数時間で1ミリシーベルトを超えてしまうのは明らか。これでは民間運転手は送り込めません。避難計画自体がうそになってしまいます。

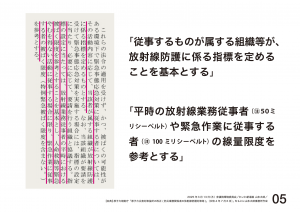

資料⑤。

- 資料⑤

政府もこの問題を認識していたからこそ、2022年7月、原子力災害対策指針の一部改定を行いました。

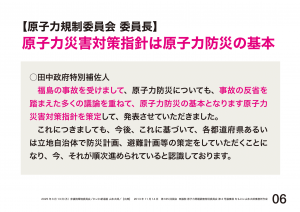

資料⑥。

- 資料⑥

規制庁、原子力災害対策指針についてなんですけれども、これは、福島第一原発の教訓を踏まえて、実効性ある原発事故対策をつくるための基本となる指針ということでいいですよね。

○政府参考人(児嶋洋平君)

お答えいたします。

ご指摘のとおり、福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえて、実効性あるものとなるよう策定したものでございます。

○山本太郎君

ありがとうございます。

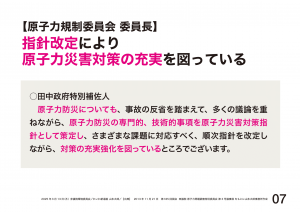

資料の⑦。

- 資料⑦

この指針を改定するのは、より、避難計画などの原発事故対策をより実効性のあるもの、よりその内容を向上させるためということでいいですよね。

○政府参考人(児嶋洋平君)

今お答えしましたとおり、実効性あるものとなるよう不断の改定を繰り返すべきものだと考えております。

○山本太郎君

2022年7月の指針改定は、まさに民間バス運転手の安全管理に関わる内容。

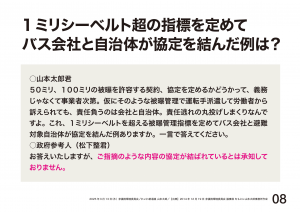

この改定指針では、民間のバス運転手に通常の基準、1ミリシーベルトではなく、レントゲン技師や原発作業員と同じ50ミリ、100ミリシーベルトの指標を定めるという考えが示された。つまり、民間のバス運転手に対して、通常の100倍の基準を適用してもいいことにしたんですね。バス運転手の被曝量については、当該者が属する組織、ここではバス会社が定めるということが基本、つまり運転手の50ミリシーベルト、100ミリシーベルトの被曝を許容する指標を定めるかどうかはバス会社次第。

仮に、そのような指標に基づいて運転手を派遣し労働者から訴えられたとしても、その責任負うのは誰ですか。バス会社ですよね。

指針の改定が避難計画の実効性を高めるためなのであれば、この改定でバス運転手が円滑に避難支援に入れるようにならなきゃ改定の意味がありません。実際にバス会社が運転手に1ミリシーベルトを超えて被曝させる指標を定め、自治体と協定を結んだ例、教えてください。

○政府参考人(松下整君)

お答えをいたします。

今ご指摘がありましたけれども、バス運転手の被曝線量限度を1ミリシーベルト以上に設定したような協定が自治体とバス協会等で結ばれたという事例について、内閣府では承知しておりません。

○山本太郎君

実効性のないものを作ろうとしているんですよ。何やってんですかという話なんです。

国が指針改定しましたからあとは知りませんと、自治体がバス会社と協議することでしょうって、そういうの何て言います、丸投げって言うんですよ。

おかしいでしょう。だって、一体となってやっていくんでしょう。実効性あるものを作るんでしょう。さんざんその前に言っていたじゃないですか。やっていること真逆なんですよ。

資料⑧。

- 資料⑧

昨年12月19日、本委員会でも内閣府は承知していないと同じ答弁をいただきました。

当然でございます。民間のバス運転手に50ミリシーベルト、100ミリシーベルトの被曝を引き受けさせる協定を結びたがるバス会社なんてあるわけございません。運転手にもそんな契約をする義務はない。この2022年7月の原子力災害対策指針改定は、運輸部門や自治体からすこぶる評判悪い。改定案の段階で国土交通省や自治体から反対意見寄せられていますよね。

国土交通省は、民間のバス運転手は被曝の可能性がある環境下での業務などを全く想定していないと、まともですね、国交省。一方、どうですか、これ進めている人たち。

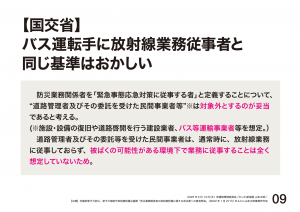

資料⑨。

- 資料⑨

だから、被曝の可能性がある環境下で緊急事態応急対策に従事する者にバス運転手を含めるべきではないと再三にわたって指摘しています。つまり、バス運転手の被曝限度を上げるような指標を特別に定める必要など全くないということなんですね。

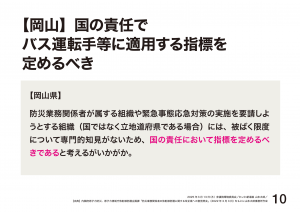

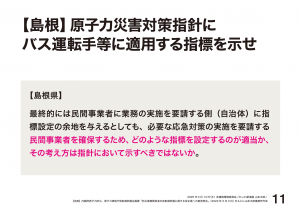

資料の⑩、⑪。

- 資料⑩

- 資料⑪

岡山県は国の責任において指標を定めるべきだと、鳥取県も原子力災害対策指針にどのような指標が適当かを示すべきと主張している。

自治体側からも、丸投げやめてもらっていいですかと、指針を改定する以上、国が指標を定めて、指標を定めることに伴う責任も引き受けるべきじゃないかという声が上がっているんですけど、国は放置です。

こんな改定指針が示されたところで、民間人に100ミリシーベルトの被曝を許容する前提の協定など結べるはずもございません。

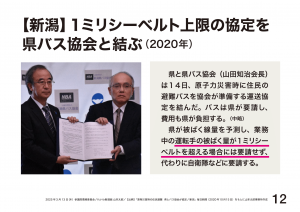

資料⑫。

- 資料⑫

そのことは政府も分かっているはず。

現在、新潟、佐賀、北海道などの自治体が地元のバス協会と結んでいる協定は、上限が1ミリシーベルトと明記したもの。

1ミリ以上被曝させる指標を定めるなら、改めてこの協定を改定するため、自治体とバス会社の協議が必要になる。でも、そんな協議はなされていない。

ジャーナリストの日野行介氏、昨年12月、新潟、茨城、佐賀、北海道の各自治体にバス事業者との協議に関する文書はあるか、バス事業者に対して原子力災害対策指針が改定されたことをお知らせした文書はあるかと尋ねました。

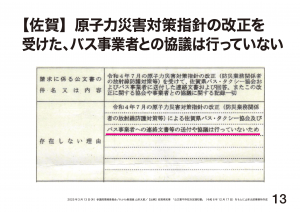

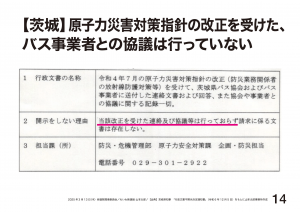

資料⑬、⑭。

- 資料⑬

- 資料⑭

その回答は、どの自治体も周知も協議もしていないというものだった。政府として、各地域のバス協会への改定指針の周知や協定改定の協議を関係都道府県に求めましたか。そのような周知、協議要請の文書や通知はありますか、どうですか。

○政府参考人(松下整君)

お答えいたします。

お尋ねの原子力災害対策指針の指定の、改定につきまして、内閣府から各地域のバス協会へ直接の周知というのは行っておりません。また、そのような文書もございません。

○山本太郎君

あれ、これ今の、ごめんなさい、内閣府でしたか、お答えいただいたの。内閣府だけですか、これ。規制庁からは何も答え、ないんですか。

○政府参考人(児嶋洋平君)

お答えいたします。

原子力規制庁からも関係道府県又はバス協会等への個別の通知等は行っておりません。

○山本太郎君

規制庁、答弁持っているのにサボったら駄目ですよ。

政府もそのような協議、働きかけていないんですね。

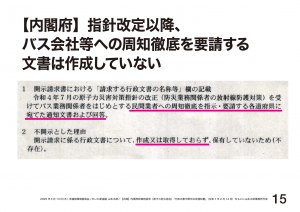

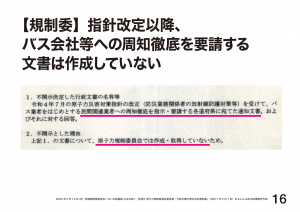

資料⑮、⑯。

- 資料⑮

- 資料⑯

今年1月、ジャーナリスト日野氏が内閣府、規制委員会に対して、内閣府と規制委員会に対して情報公開請求したところ、作成、取得していないとして不開示だったんですね。

つまり、政府は、原子力災害対策指針を改定して、バス運転手にも100ミリシーベルトまで被曝してもらう指標を定めることができると書いただけ、書いただけなんです。

実際にそのような指標で協定締結が進むかどうかはどうでもいいんですよ。もう私たちやれることやりました、書きましたからあとはおまえらでやれやって。一体でやるんじゃないの。実効的なもの作るんじゃないの。丸投げって何なんですかって。

しかし、自治体側はそんな改定指針が示されれば混乱するだけなんです。

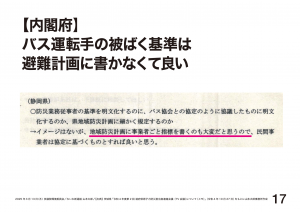

資料⑰。

- 資料⑰

この改定が自治体担当者と内閣府担当者の会議である通称道府県会議で取り上げられた2022年10月会合では、静岡県の担当者が、防災業務関係者の基準を明文化するのに、バス協会との協定のように協議したものに明文化するのか、県地域防災計画に細かく規定するのかと尋ねたのに対して、内閣府の担当者は、イメージはないが、イメージはないが、地域防災計画に事業者ごと指標を書くのも大変だと思うので、民間事業者は協定に基づくものにすればいいと思うと。その回答、まるで他人事なんですよ。

しかも、イメージもしていないの。イメージもできないものを文書で書き足しただけなんですね。ひどい話ですね。

つまり、内閣府は、現在のバス会社と自治体との協定を変える必要があるとも、変えなくていいとも何も言っていない。政府が1ミリシーベルト超えの被曝を許容するよう協定改定を要請したかのように言質を取られることを恐れているんですね。

国交省や道府県の反対を押し切る形で指針を改定したのに、規制委員会は本気でバス事業者に指標を作らせるつもりがあるようにはとても思えない。

先ほどの答弁では、規制庁は、指針改定は避難計画の実効性を高めるためと言った。

これ、ただのうそですよね。虚偽答弁じゃないですか。やっていることとここで言っていることと全然違うってことですね。

実際は、政府は指針を示しましたよ、その問題は検討済みでございますよと言い逃れするためだけの改定なんです。

結局、政府は、避難手段の確保という問題を自治体とともに解決するつもりなど全くない。1ミリシーベルト基準がある以上、民間バス運転手を事故原発の付近に送ることはできないという指摘は繰り返し自治体や専門家から提起されてきたことです。

これは避難計画最重要項目の矛盾をつく痛い指摘なんですね。それに対して政府は、その問題は既に検討しました、協定を結べば100ミリシーベルトまででも被曝させられる、指針は示したと言い逃れするためだけにこの改定が行われたと私は考えています。

いやいやいや、そうじゃないんですって言うんだったら、この指針改定は避難計画の実効性向上のためだとこの期に及んでも言い続けるおつもりでしょうか。

大臣、再度お尋ねしますね。この改定、本当に避難計画の実効性向上のためなんでしょうか、それとも実効性向上のふりをして言い逃れをするためなんでしょうか、どちらでしょうか、お答えください。

○国務大臣(浅尾慶一郎君)

万一の原子力災害時において住民の避難が必要となった場合、自家用車等で避難等ができない者については、自治体がバス事業者と締結している協定等に基づき、民間事業者からバスを提供してもらい、避難等を実施することとなります。その際、バス運転手の健康や安全を確保することは重要であると考えており、個人線量計や手袋等の防護資機材を提供するとともに、あらかじめバス事業者と自治体との間で協議された被曝線量限度内の範囲内で活動していただくこととなります。

その上で、あらかじめ決めていた被曝線量限度の範囲を超えるなどによりバス事業者の活動が困難となる場合は、緊急時対応において自治体の要請により自衛隊等の実動組織が支援することを想定しております。よって、住民の避難に対応できるものと考えております。

○山本太郎君

最終的に自衛隊が出ますんでという話、それでよしとするんですか。

でも、じゃ、だったらバスのこの手配だったりとかという話、全く必要のない話になるじゃないですか。最初から自衛隊にやってもらいます、以上で終わりの話でしょう。そうじゃないでしょう。車で移動できる人、自分の車で移動している、できる人が全員じゃないんですよ。どうやって移動するんですか、30万人、40万人、90万人。大渋滞ですよ。動けなくなるじゃないですか。しかも、自分で運転できない人もいる。様々な配慮者、要配慮者たくさんいるわけですから。

それ考えたときに、やっぱりバス必要になるわけで、そのバスについてどうしますかといったら、それに関しては100ミリシーベルトまでオッケーというような範囲で持っていこうとしているわけでしょう。それを具体的にそれどう埋めたらいいですかといったら、それおまえらでやれやということで丸投げしていることを問題視しているんです。

何やっているんですかと。実効性なんて全くないじゃないか、こんな避難計画にということを言い続けているんです。

何か紙挟まりましたね。一言読みますか、じゃ、どうぞ。

○国務大臣(浅尾慶一郎君)

先ほどの答弁と同じことになりますけれども、その今申し上げましたとおり、線量限度の範囲を超えるものについて、バス事業者の活動が困難となる場合には、緊急時対応において自治体の要請により自衛隊等の実動組織が支援することを想定しておりますと。

よって、住民の避難に対応できると、こういうふうに考えております。

○山本太郎君

1ミリシーベルトを超えた時点でもう自衛隊を出すということでいいんですね。

今のお答えだとそういうことになりますよ。線量限度を超えた分に関しては自衛隊出すんでしょう。そういう話じゃないんですか。

○国務大臣(浅尾慶一郎君)

繰り返しの答弁となりますが、まず、基本は民間の事業者が自治体と協定を結びますと。その範囲の中の線量で動いていただきますけれども、線量の限度を超えた場合には、自治体の要請時に自衛隊等の実動組織が支援することを想定しております。

○山本太郎君

何も言っていないのと一緒じゃないですか。線量限度超えるに決まっているんですよ。

元々、避難計画何のために作ったんですかと最初に聞いたら、福島原発事故、これに対して様々勉強になったことを反映させるためですという意味合いのこと言ったわけでしょう。1ミリシーベルトなんて速攻で超えますよ。

ということは、つまり何かといったら、バスの運転手はそこに入れないんですよ。

それについてどうなっているんだと。

指針で何か書いただけでやった気になって、もう後はおまえらよろしくと、俺たちはバス運転手に過度な被曝を要請しているわけじゃないという言い訳をずっと続けているという話を今しているんですよ。

実際、この指針改定は、実質、国会議員からの指摘に対する言い逃れにも使われているんですね。私がおととし11月に提出した質問主意書、民間バス運転手が1ミリシーベルト超えの被曝のおそれなく住民避難を支援することは可能かと尋ねたところ、当該者が属する組織が放射線防護に係る指標を定めるものとする、指標の設定に当たり必要に応じて要請を行う組織と協議するという原子力災害対策指針の基準を根拠にして、政府は可能かどうか回答することは拒否しているんですよ。この指針改定はうまく答弁の回避に使われるような話になっているんですね。

原子力災害対策指針は原子力災害時に国民の生命及び身体の安全を確保するため緊急事態における防護措置などを定めた基本的な文書、この原子力災害対策指針に基づいて避難計画も策定される。この原子力災害対策指針、これまで21回改定されているんですけど、どれもろくでもないものが多いんです。言い逃れするため、不備を追及されたときの言い逃れのための改定内容ばっかり。

例えば、2013年2月27日改定、放射線量500マイクロシーベルトを超えたら数時間のうちに避難という指標を定めた改正なんですよ。

数時間のうちに避難というけど、500マイクロシーベルトのレベルだったら、単純計算で2時間で年間の被曝限度達しますよと。

避難計画にこんな基準書き込んだら安全な避難なんてできなくなることは明らかなんですよ。自治体は実効性がないことを知りながらこの指標で避難計画を作らされる。避難の何らかの指標は示しましたと規制庁が自己弁護できるようになっただけなんですね。

2015年4月22日改定、汚染の拡散方向を前もって予測するSPEEDI、これ使いませんという改定になった。

モニタリングポストでやるから状況把握できますと言い逃れをするんですけど、実際には、SPEEDIの予測を示したら自発的に避難する住民増えるから、それ防ぎたいんですよね。

でも一方で、能登半島地震では、モニタリングポストの数値、通信障害で把握できない事態、発生していますよ。実効的な避難、無理じゃないですか。福島第一原発事故と同じ過ちを繰り返す方針を正当化するようなことまだまだあるんです、時間がないから読めないけどね。

これ、大臣、これらの指針改定で本当に避難計画の実効性高まったと確信しているんですかって聞いたら、多分さっきの同じ答弁読んでくれみたいな紙がもう1回入るんですかね。

先ほど示した道府県会議の議事録でも、指針改定で無理な、非現実的な方針が示されるたびに困惑し、混乱する自治体の担当者大勢。一番の問題は、その困り事を含めて議論のプロセスが避難計画に命を預ける住民から隠されているんです。

先日、皆さんのご尽力によって、私が求めた非公開会議の議事録、音声記録、配付資料など全て公開したもの、それ出してくれと言ったら出してくれたんですよ、段ボール2箱分。けど、中身は、これまで既に情報公開請求受けて開示されたものばっかり。黒塗りもそのまま。議事録も音声ファイルもなし。なめられているんですよ、国会議員自体が、この委員会自体が。

もう一度、これ出し直しさせてください。委員長、お諮りください。

○委員長(青山繁晴君)

ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。

○山本太郎君

ありがとうございます。

これ、本当にまずいですよ。

だって、来るんでしょう、南海トラフも首都圏直下も。

それ以外の大きな地震も来るけど、予測さえ立てられていないわけでしょう。それを考えたときに、ここ絶対埋めなきゃ駄目なんですよ。実効性あるものを作ると約束してください。最後に一言お願いします。

○委員長(青山繁晴君)

時間ですので、お答えは簡潔に願います。

○国務大臣(浅尾慶一郎君)

原子力対策については、完全というものはありませんので、引き続きしっかりと実効性のあるものを作って、現状でも実効性あるというふうに認識しておりますけれども、不断の見直しをしてまいります。

最新の記事

- 2025.4.11 東日本大震災復興特別委員会「やらかしまくりの東電と、ちょろい規制委員会」

- 2025.4.2 憲法審査会「今ある憲法を守れ、話はそれからだ」

- 2025.3.27 予算委員会「ちょっと待った! 梅雨までが勝負 能登の復旧・復興」

- 2025.3.24 環境委員会「最新の知見を収集と言ってるけど 80年前のまま」

- 2025.3.21 予算委員会「米軍機の爆音で 大変なことに…」

カテゴリ

- PCSC協定

- SPEEDI

- もんじゅ

- グローバー勧告

- サイバー

- テロ関連

- マイナンバー

- ロスジェネ

- 予算委員会

- 健康・医療戦略推進法

- 内閣委員会

- 原子力委員会設置法

- 国家公務員法の一部を改正する法律

- 国家戦略特区法

- 天下り

- 奨学金

- 子宮頸がんワクチン

- 小児甲状腺がん

- 川内原発

- 年次改革要望書

- 放射性物質拡散シミュレーション

- 新型コロナウイルス感染症

- 日米原子力協定

- 東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会

- 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律

- 水素エネルギー

- 汚染水対策

- 法科大学院

- 特定秘密保護法

- 独立行政法人通則法の一部を改正する法律

- 総合科学技術・イノベーション会議に関する内閣府設置法の一部を改正する法律

- 被ばく問題

- 規制基準

- 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律

過去ログ

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年10月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2017年12月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年7月

- 過去記事一覧